「非粘性流体においては、ある瞬間に生じている渦は永遠に回転し続ける」

私はこの説明に強い違和感を覚えた。流体力学の講義中のことである。非粘性流体とはサラダ油よりも水よりもアルコールよりも空気よりも、

この世に存在するどのような流体よりもさらさらな流体を意味している。そのさらさらを極めた液体(気体も流体に含まれるが)の中にガラス棒を入れてほんの少しでもかき混ぜて渦を作ると、

その後ガラス棒を液面から離しても永久に渦が消えないのだと言う。

まだ2回目の授業で流体力学に対して知っていることはほとんどなかったにしても、このようなことはあり得ないだろうと思った。

現実とあまりにも違いすぎる。浴槽の中で手遊びをしている時のふとしたはずみに発生する渦は1秒も経たずに消えてしまうものだ。

それで、残りの授業の間、話もろくに聞かずなぜそうなるのかをずっと考えていた。講義が終わった後先生に質問をしにいった。

「ハンマー投げの時って、手を離すと回転していたハンマーはまっすぐ飛んでいくと思うのですが、どうして完全流体では回転し続けるのですか。」

このハンマー投げの挙動が頭にあったので、永続する渦とそれとの間での整合性がとれなかったのだった。先生はこう答えた。

「完全流体ではエネルギーというものは保存するので、回り続けます」

流体力学でのエネルギー保存則(ベルヌーイの定理)についてはさっきの授業でちょうどやっていたことだったし、おそらく間違ったことではないのだが、どうもはぐらかされたような感じがする。

どちらかというと流体粒子レベルでの動きが知りたかったのに別角度から説明があったので、うちの部署の対応ではないです、という風な空気に溶け込んだ拒絶を感じてしまい、勝手に二の句を継ぐのを尻込みしてしまった。

それで自分の席へ引き返して、そのまま支度をして、キャンパスを出た。しかし、家へ向かうための電車に乗ってこの問題について考えていると、やっぱりまだ納得できない。

エネルギー保存則にはたしか圧力の項が入っていたので、粒子が壁面にぶつかるなどして、回転に使われるエネルギーが圧力エネルギーに変換されるということはないのか。

また、回転のエネルギーが回転として保存されるなら、完全流体を詰めたびんをやたらめったらに振ってみると、流体の回転の動きだけが取り残されてあとには渦だけが残るということになるのではないか。

それは変な気がする。しかし、そもそも完全流体という理論の上でしかないものを見たり触ったりすることはできないので、自分の感覚というものを当てにすることはできない。

最寄り駅のホームへと流れだした会社員達の人混みの中でそれを考えるとむなしくなった。摩擦がない世界では物体は運動を続けるとニュートンから初めて聞かされた人もこんな気分だったのだろうか。

それでも、自宅でスーパーで買った総菜に口をつけている間も、渦は頭の中で回り続けていた。

再びハンマー投げをもとに類推してみる。ヒモにつながれて回転しているハンマーは投手が手を離した瞬間の速度の方向、つまり円の接線方向に向かって真っ直ぐに飛んでいくはずだ。

もしハンマーが手を離したのちも投手の周りをグルグル回り続けるのだったら金メダルも何もあったものではなく、室伏広治は他の競技のチャンピオンになっていただろう。

こうしたことを考えているうち、ふとあることに気づいた。

このハンマーが無数にあって、それらを円の等間隔において一斉に回して手を離すと、それぞれは真っ直ぐな方向に飛んでいきながら、全体としては円が広がってゆくのではないだろうか?

つまり、無数の腕が生えている人物がハンマー投げを行うとき、その様子を上から見ると円が大きくなっていくように見えるのではないだろうか、ということである。

何か関係がありそうな気がする。早々に夕食を食べ終え、パソコンを開いてシミュレーションを行ってみた。

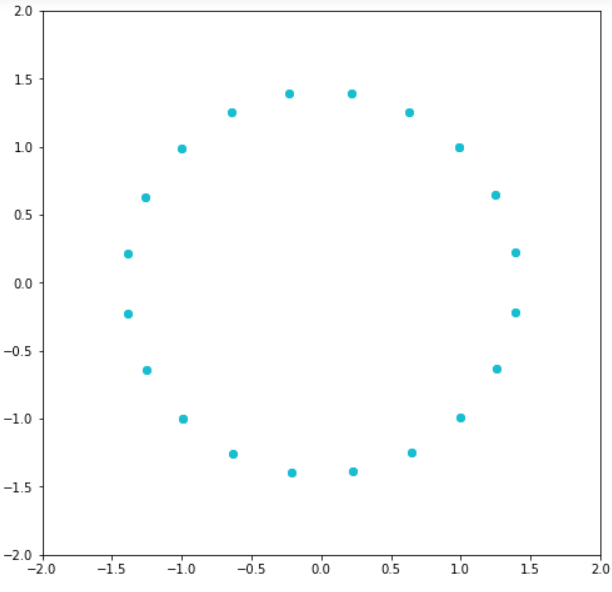

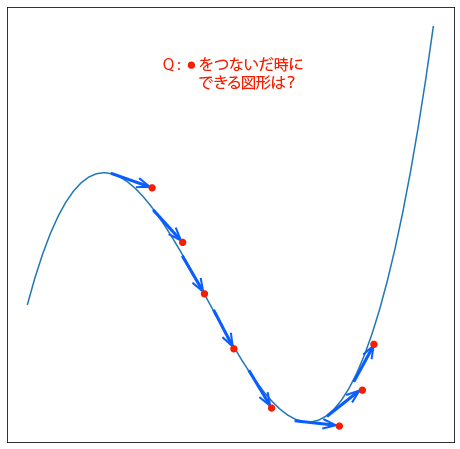

上の図のように、円周状に点を配置して、それを投手が回しているハンマーだと見なす。

このように、ハンマーから手を離したとき、円の接線方向を向いている速度ベクトルのx方向とy方向の比率はy:-xになるので、それをもとにハンマーのxとyとの値を変えた。

すると、ハンマー達の軌跡は次のようになった。

たしかに、全体として形を保ちながら拡大する円になっているのがわかるだろう。

さらにそのうちの一つの点に着目すると、領域中を真っ直ぐに走っている事がわかる(最初に円の一番上に合った点などを見ると分かりやすい。)

私はこの結果を面白いものと思った。一人一人は単純に動いているが、全ての構成要素を一望に収めると、複雑だが調和のとれた全体になる。

渡り鳥の群れが隊列するくさび型だったり小魚が織りなす海中の竜巻だったり正面を見据えたまま軍靴の音を響かせる兵隊たちのマスゲームの幾何学模様だったり、そういったものに心を惹かれるというのが人間が社会的本能を持つということの証拠なのかもしれない。

念のため、ハンマー全体の軌跡が円となるということに証明を与えてみよう。

よって、tだけ経った後の軌跡も円をなしていると言える。

もし、このハンマーを無限個用意してそれぞれを接着させたら、おそらく手を離した後も円を作ろうとするはたらきと連続体が散り散りにならないようにするはたらきが組み合わさって、その場で回転を続けるはずだ。

これが完全流体で渦が消えない理由なのかもしれないが、どちらかというと私の興味は幾何学的な方を向きつつあった。

このときの点の動きを拡張して、様々な図形を構成する点が接線方向へ動き出したとき、全体の軌跡はどのように変わっていくのかということについて考えると面白そうである。

大学受験必須の軌跡の単元は高校生だったころ嫌というほどやったが、その時間変化を考えるというのはあまりやったことがない。それに、今まで習ってきた軌跡では、

「法線方向に放射して広がっていく円」と「接線方向に移動して広がっていく円」は区別しないものだった。

結果として全体がどういう形になるのかということのみでなく、もっと構成要素一つ一つのふるまいと全体として作られる図形の関わりに注目してもよいのではないだろうか。

と、数学科でも何でもない大学生が己の狭い了見だけで語っても何の意味もないし、知らないだけですでにそういう分野もあるのかもしれない。まぁ、言う分には自由だ。

とりあえず、他の図形でも接線方向に動かしたときの全体の動きについて考えてみることにする。

2次元平面だけを考えよう。x軸とy軸を直交に張って、座標づけられた平面の中に曲線を置いてみる。

その曲線上を構成している小さな一点一点に注目して、その接線を考える。すると、各点がそれぞれ接線方向へ移動したときに、点全体はどのように動いてどのような図形を形作るのか。

知りたいのはこのことである。

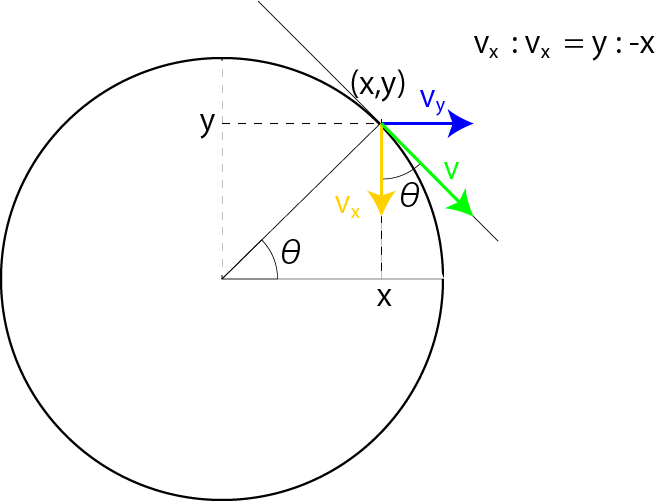

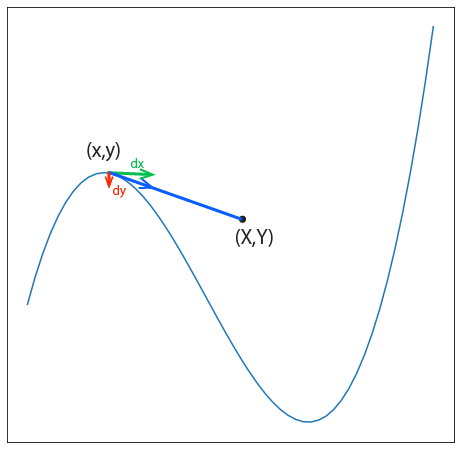

曲線上の一つの点(x,y)を見る。下の図のように(x,y)が接線方向へ移動して(X,Y)へ移ったとする。

このとき、x方向への移動距離X-xとy方向への移動距離Y-yの比は、dxとdyの比と等しくなる。(X-x:Y-y = dx:dy)

回していたハンマーを離した後のように、点は接線方向へ等速直線運動をしていくことを考えると、

移動していく点を時間tと速さを使って表したくなる。ひとまず、x方向の速さとy方向の速さを独立してvx,vyととると、

X=x+vxt , Y=y+vytと表すことができる。

ここで、vxとvyがdxとdyの比と等しいことを思い出すと,vxとvyを合成した、単純な点の移動速さvを用いて

vxとvyを書き直すことができる。

となる。

ここにおいて私が興味を抱いていた図形の変化を定式化することができたわけだ。

y=f(x)上の点(x,y)が上の式であらわされる(X,Y)に移り変わるということについて、どうにかもう少し深いことが言えないだろうか。

ノートに書いたこの式をじっと眺めてみたものの、特になにも思い浮かんではこない。

円以外の関数にこの操作を施すとどうなるのか、色々な例を見たら何かがわかるかもしれない。

直線についてはどうだろうか。これがもっとも簡単な場合で、直線の接線は常に自分自身であるわけだから、同じ直線方向に点が移動していくだけだ。

一応さっきの式に当てはめてシミュレーションをしてみると下のようになる。

各点は列によって進む方向を定義され、列を変えない。ほかに特筆すべきことはない。

あまりにも単純だったので、なにか他の図形について考えなければならない。

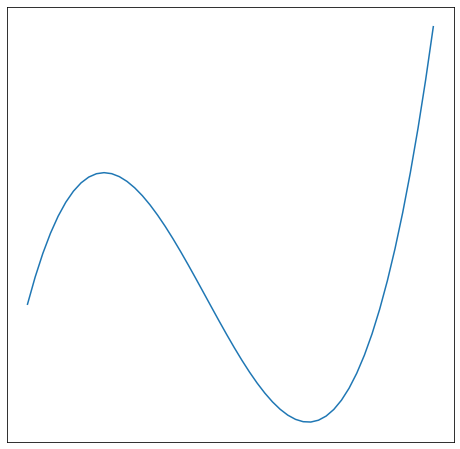

次数を一つ増やして、放物線について考察することにする。

今度は逆に手が止まってしまった。地道に計算していけばXとYだけの式で表せなくもなさそうだが、ぱっと見ただけではどういう式になるのか見当がつかない。

私はこの式をしばらく見つめたのち、鉛筆を置いて横のPCへ向かった。シミュレーションへ逃げることにしたのだ。

なんだか得体のしれない曲線が表示されてしまった。私は生まれてこのかたこのような曲線を見たことがない。

放物線の頂点に横から強い力をかけられてひしゃげてしまったような曲線だ。

このような図形はおそらく有意義な形でXとYの式では表せなさそうな気がした。

椅子の背に深くもたれてため息をつき、時計を見た。もう24時を回ろうとしている。問題の定式化やシミュレーションのプログラムを組むのに時間がかかってしまい、考え始めてから2時間半ほどが経っていた。

実家にいた頃のように日が変わる前に寝ようと心がけてはいるのだが、ない暇を持てあましていつも遅くなってしまうのだった。

私は疲れてしまった。脳はコンピュータのように回り続けてはくれない。今日はここまでにして、明日また取り組むことにすればいい。

そういう気が起こった自分を眺めてみると、課題でも何でもないちょっとした研究に、ずいぶん乗り気になっているらしい。

大学に入って初めて講義とは関係なく自主的に学んでみる気になったように思える。明日は図書館に行って座標幾何や微分幾何のテキストを当たってみるのもよさそうだったが、

PC上だけでなく、実際に物体の運動としてその主題を形にしてみたいと思った。つまり、多数腕投手によるハンマー投げを見て、何か閃くことが無いか試してみたかった。

そこで、電車で30分くらいの位置にある市民競技場のレンタルを予約し、百本腕の知人、ヘカトンケイルに明日その場所へ来てもらえないかとLINEを送った。

毛布の上へスマホを放って、再びPCと数学のノートを広げた机に向き直ると、gif形式で保存したシミュレーションの中では私が見ない間にも放物線が崩れていく様子が繰り返し表示されていたらしい。

均整の取れていた水色の曲線が見えない強い力を受けて膨らみ弾けるかのように変形していく。本当は接線方向の運動なんかどうだってよく、ただ彼に会うことに他意がないことの証明の道具が欲しかっただけではないか。いや考えすぎだろう。私は再び数学の世界へ戻ることにした。

ノートに書かれた先程の方程式が目に入ってきた。少し面倒そうだがここからx,yを消去してみよう。

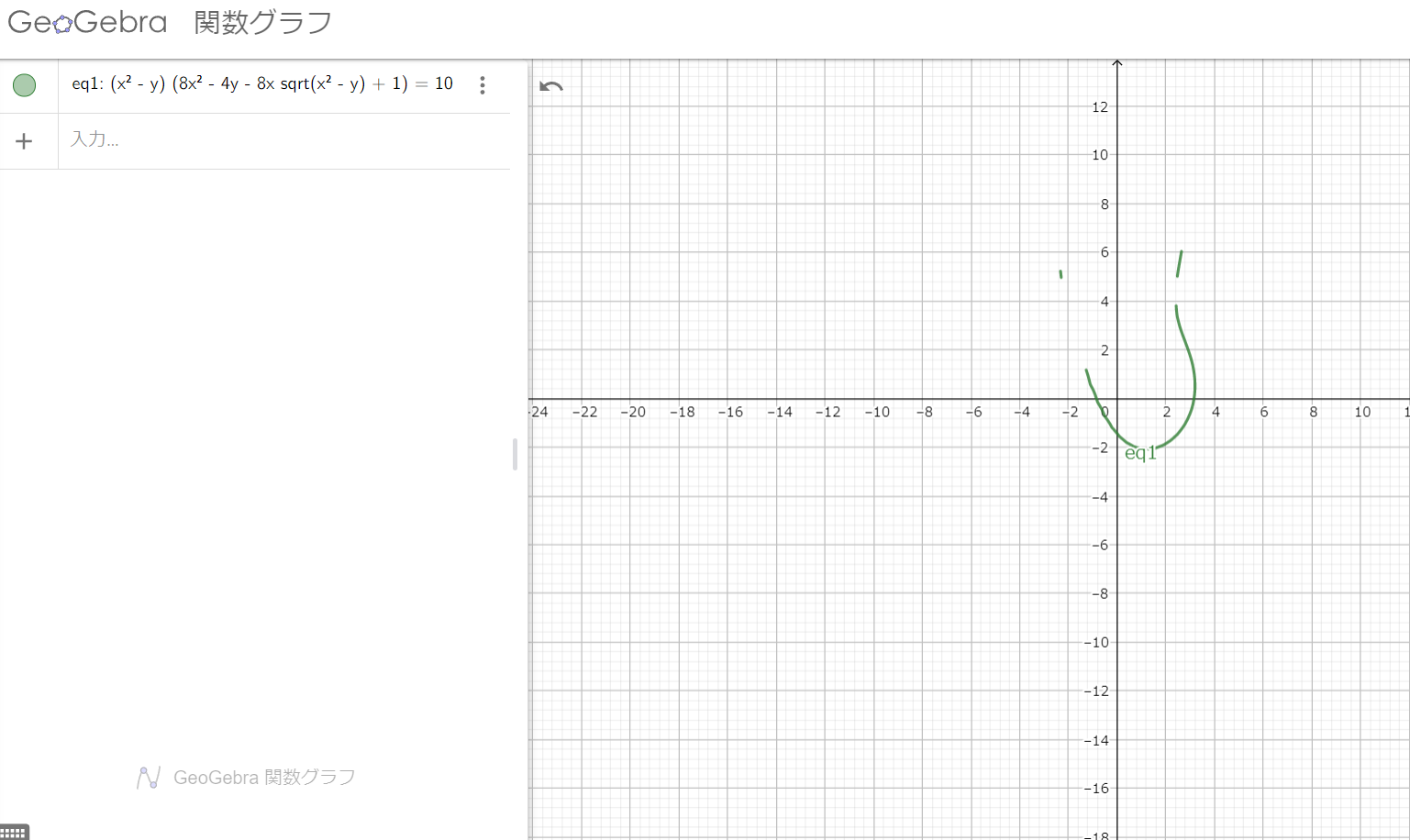

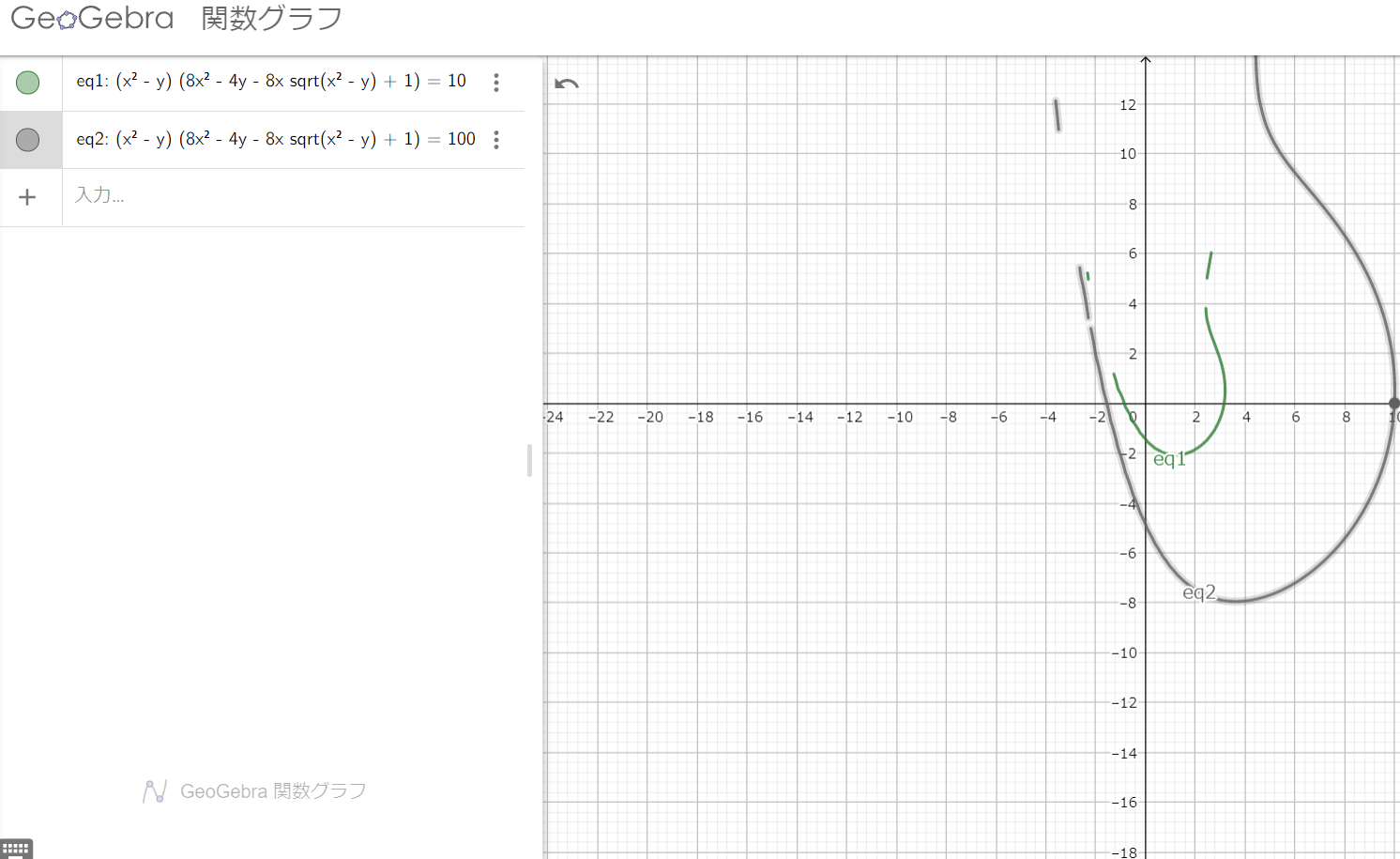

こうして陰関数表示に成功したのだが、どういう形なのか想像もつかない。ネット上に関数式を打つとグラフを表示してくれるサイトがあったのでそれを利用してみた。

一部しか表示されなかったが、先程のシミュレーションと同じような曲線が現れた。

こういった計算は得意なほうではないのだが、とりあえずは妥当そうな結果が得られた。

この式が何を意味するかは分からない。ただ、いびつな式でいびつな図形が描けることを示しただけだった。

私はもう少し美しい結果を求めていた。理論の世界でまでこんな形のものを考えなければならないのか。円や直線のように、この変形に対して形を保ち続けるような図形があるはずだ。

頭痛が張ってきた。今日はこれ以上考えても何も出ないだろう。私は眠ることにした。

駅から10分ほど歩いて市民競技場へ着くまでの間に少しシャツに汗をかいた。限りなく高くなった空から降ってくる日光を遮るものは何も無かったのだ。

10月にしか見られないこのような天気はかえってこれからの冷え込みを感じさせる。

競技場の入り口の辺りに立っている人影は遠くからでも彼だと分かった。まっすぐの並木通りを少し早歩きした。

周りには従業員のものと思われる乗用車が何台かちらほらあるのみで、他に誰もいないようだった。ヘカトンケイルは数多生えている腕のうちの何本かを組みながら私を待っていた。

「寒くないの」と私が尋ねると彼は軽くうなづいた。上に何も着ていないのだった。百個の袖が開いた服など無い。

「急に呼び出して悪いね」と言うと「毎日暇だから」と返ってきた。たしかに彼と会うときにはいつも都合がつく。ガラスの扉が私と彼の違った像をうっすらと映している。

屋内は薄暗く、がらんとしていた。折角の休日だから地元の中学校の部活動などで借りることがあってもよさそうなものだ。使用受付をしている間に彼はフィールドへ出ていった。

予約票の自分の名前にチェックを入れてカーテンの降りた窓口の隙間に差し入れると、老人の浅黒い手がそれを引き込んで「どうぞ」と聞こえた。私もフィールドへ出た。

赤いゴム粒でできたトラックを踏んで真ん中のサッカーフィールドのほうへ歩いた。芝生もトラックや壁と同じく色を塗られたもののようだ。本当に誰もいなかった。ぐるりと観客席を見渡しても青いプラスチックの椅子が単調に並んでいるだけだった。

その一つ一つも旗掲揚のポールもフェンスも私もヘカトンケイルも、高さを持つ僅かなものたちは一様に短い影を落としている。拠り所の無い日の丸国旗を見ていた彼に、私は今日呼び出したいきさつをかいつまんで説明した。

「数学でハンマー投げ?」と彼は珍しく訝しげに聞き返した。そのことが少し面白かった。私は観客席の下に作られた道具庫からハンマーが入っている籠を転がしてトラックの脇に置いた。

ヘカトンケイルは「初めてだ」とハンマーの一つを一つの手のひらの上に乗せた。日光のもとに置かれたハンマーは鈍い橙色をしていた。ところどころ塗装の剥げている箇所からは鉄の色が見える。

彼は少し前かがみになって十本程の手でハンマーを持ち上げ、それをバケツリレーのようにして後ろの手へ回しはじめた。

あっという間に彼の100つの手のひらはハンマーで埋まった。2,3個の鉄球が溜まった籠の底が見えた。

「一斉に手を離せばいいんだよね」と言うと彼は律儀にハンマー投げ用の白チョークの円の中へ納まった。

私は一つに上から軌跡を確認するため、もう一つに流れ弾に当たるのを避けるために側の階段から観客席へ上がった。

こちらへ視線を送ったヘカトンケイルに手を振って合図をした。彼も手を一本だけ挙げて見せた。

彼の投法はオリンピックのハイライトで見るようなものとはだいぶ違っていた。彼らは全身の力を一点に伝えるために両手で紐を握り、回転を殺さないように体を傾けながらハンマーを加速させていく。

ヘカトンケイルの場合、100個の鉄球に均一にエネルギーをかけねばならず、それゆえ傾くべき方向もない。

結果、彼は片方の足を回転軸とし、もう片方で勢いをつけることによってその場で回り始めた。子どもの遊びのような挙動だったが、複数の物体に円状に保ったまま遠心力をかけるにはこの方法が最適であるように思えた。

彼の回転に遅れて鉄球が引きずられながら動き始めた。右足が地面から勢いよく離れるたびに彼の回転とハンマーの回転のずれが小さくなっていく。やがて彼の腕の一本一本を目で追うのが難しくなってくるほど速度が上がると、ハンマーが宙に浮かんだ。

30m程離れたところから見ると、360°方向へ腕を伸ばす彼のシルエットはパラソルのようだった。実際にほぼ真上になった太陽がラバーフィールドにくっきりと縁取った彼の影に隙間は見られない。

ヘカトンケイルの足元へしゃがみこんで中からハンマーの様子を伺うとどのように見えるのだろうかと私は思った。外の景色が回ってメリーゴーラウンドに乗ったような気分になるかもしれない。

ハンマーはすでに地面から1m程の高さにまで達していた。彼が地面を蹴って加速度をつけるリズムに合わせて、100個のハンマーは荒い呼吸で肩が弾むかのように上下した。

そろそろ手が離されるだろうと思って彼とハンマーの複合体をじっと見つめていたが、そのうちにもハンマーは一周するたびにわずかながら上昇を重ね、ついに彼の肩の位置にまできた。

ヘカトンケイルは地を蹴って回り続ける。彼を中心としてできた半径3m程の円領域はあらゆるものの侵入を拒んでいた。もうとっくに彼の表情は肌色の線の積層になっていて読めない。

ヘカトンケイルとはギリシャ神話に登場する百腕五十頭の巨人であるらしい。しかし、私の友人の方のヘカトンケイルには頭は一つしかなく、身長は180cmあるので高い方ではあるがこれは巨人と言っていいのだろうか。

とにかく、腕が100本生えているところからヘカトンケイルと呼んでいる。彼が自分からそう名乗ったのか私が命名したのかは思い出せない。

ギリシャ神話のヘカトンケイルと彼との間の関係性も不明だ。もともとあまり喋らない彼から出自の話をすることはなかった。もしかしたら本当に百本腕の一族がいるのかもしれないし、昔はギリシャに住んでいた彼をもとにして神話上の巨人が創られたということもあるだろう。

神話では、ヘカトンケイルとしてコットス、ブリアレオス、ギエスの3兄弟が登場していて、つまりヘカトンケイルというものは個人を識別する名前というより種族名に近いものらしい。

もっとも周りに他の百本腕の知人はいないので、私の中ではヘカトンケイルという集合は彼のみを要素として持つ。名前としての機能は果たせていることになる。

このまま永久に止まらないのではないかと思われた彼とハンマーの回転は突然に終わった。

ヘカトンケイルが手を離した瞬間、100個のハンマーは私たちの思惑通りそれぞれの接線方向へ真っ直ぐに飛んで行った。その軌道は次のようになった。

円は少しのずれを持つ点もなく均一に拡大していくように見えた。ただ、重力の影響でハンマーが鈍い音をたてて墜落してしまったのはシミュレーションと違った。

ハンマーはほとんど同じタイミングで静止し、それぞれの点が描く軌跡はヘカトンケイルを中心とした円だった。彼は数秒回転を続けたあと片足をついて、少しよろけて止まった。

私は2階から降りて、地面のハンマーを見回している彼のもとへ駆け寄っていった。

「見事な図形になったね、ずれが無い」と私が言うと彼も「本当に円の形だ」と同意した。それから少しの間、完璧な沈黙が私たち二人を照りつけた。

微風すらなく、視界にも動くものの一つもない。目的を果たすことはできたが、ここに入ってからまだ15分ほどしか経っていないのだった。

完全流体の消えない渦にならないよう、接線方向への移動を実世界で確かめるための実験をしてみたい、くらいの考えしか持っていなかったので、他に何をすればいいのか困った。

急に呼び出してそのまま帰らせるのは悪いので、彼に今みたいなことをほかの図形でもやってくれないか頼んだ。了承してくれたので、今度は楕円状に回転させてほしいと依頼した。

ハンマーをいくつか拾って渡し、また競技場の二階へ上がった。

円の場合は円形を保ったまま拡大を続けたのだから、楕円でもその形を保ち続けるのではないだろうか。そのような美しいものを見つけることができなければ意味がない。

彼は今度は身体ごとハンマーを回転させるのをやめて、全方向に腕を伸ばした後、関節を曲げ、上から見たときに楕円になるように各腕の長さを調節した。

それからハンマーをすべての手に持つと、その柄を隣の手に投げ渡し、隣から送られてきた柄を受け取るという一連の動作を繰り返すことでハンマーを回し始めた。

自分も回転しながらでは腕の長さを保つのが難しいのだろうか、いずれにせよこの方式でも隣からきたハンマーは手首の巧みなステップですぐに次へ送られ、回転の速度は滞りなく上がっていく。

その職人芸的な手さばきに見惚れているうちに鉄球は一斉に飛んでいった。軌跡は次のようになった。

最初は楕円が回転していくように見えたが、広がっていくにつれ元の楕円より丸っこくなっていった。

比率が変わった楕円であるようにも思えたが、本当に楕円と言っていいのだろうか。先程よりも難しい操作を彼に要求してしまったので、点の動きが本当の接線方向に比べてずれたということも考えられる。

だからと言って再度同じことをするよう彼に要求するのも憚られるので、閉曲線が得られるという事実だけに満足することにした。不確かさを甘んじて受け入れる私は数学には向いていないのかもしれない。

私は彼の投擲が終わってからもしばらく観客席のくすんだ水色の手すりへ寄りかかって次の実験のことを考えていた。

円や楕円のように簡単な閉じた曲線でなければ繰り返し運動の中でハンマーを加速させることはできない。このことを考えるともう実験可能な図形はないように思える。

ヘカトンケイルは沈黙とか、間の悪さのようなものを気にしなかったが、私は会話がない状態が長く続くと話題を探してすぐ空疎な言葉を繰り出してしまう。芯の無さがすぐ露呈してしまう。

今もこのまま彼を待たすわけにもいかず、かと言って次にしてほしいことが思い浮かばないまま、私は階段を降りていた。フィールドに出て彼の方へ向かう間に、彼が投げたハンマーが目に入って思わずそれを拾った。

「俺も投げてみようかな」とヘカトンケイルに告げた。

彼は少しだけ笑みを浮かべて道具庫のほうへ歩いて行った。眩しさに目を細めただけだったのかもしれない。

日光はまっすぐに落ちてきていて道具庫のある観客席直下の通路には差し込まず、彼の輪郭は薄闇に紛れた。

私はテレビなどで見るハンマー投げの様子を思いだして投げてみることにした。手で球の部分を持っているだけでずっしりと重かったのだが、柄を掴んで頭上に掲げハンマーを宙づりにするとなお維持するのが辛く腕が痛くなってくる。

たしか、最初に一度か二度自分が回る前にハンマーだけを回して勢いをつけ、そこから自分の回転でさらにそれを強めるのだった。私はラジオ体操の中の一動作のように、頭上に伸ばした二本の腕を体幹を軸にして回そうとした。

腕を後ろから円を描いて前に持っていこうとすると、長らく運動をしていない私の関節は固くなっていて後ろ手で縛られたような恰好で腕の動きが滞ってしまった。

その間に、腕の回転に少し遅れてついてきていた鉄球は私の動きを追い越して、逆に私の体を左へ引っ張った。

よろけそうになるのを踏ん張って、持てるだけの力を込めて鉄球を自分の方へ戻そうとした。すると、どういうわけかいつの間にか私の体は回転を始めていた。

私は腕を伸ばして地面と平行な平面でハンマーを回していた。いや、感覚的には私がハンマーに回されていたと言うべきだろうか。

ハンマーを引っ張るのをやめるかハンマーが飛んでいこうとする方向へ足を動かすかすれば回転は止まるはずだったのだが、体がその方法を忘れてしまったようだった。

視界の中央に鉄球があって、それ以外のすべては境界線を溶かしていた。

足元のゴム粒も正面の白壁も二階の観客席の青い椅子も雲一つない空も、私が立っている点を中心とした対称性を持っていたので、景色が回っているとはあまり感じられず、どちらかというとそれらはただ滲んでいた。

その中で、壁の切れ目に一瞬だけ覗くヘカトンケイルのシルエットだけが私が今置かれている状況を私に知らせているのだった。

顔も見えないほど薄暗く瞬間的な邂逅で私には無数の何かが広がっている事のみ見てとれた。もちろんそれは彼の百本の腕だった。人間離れしたその姿態の断片は獲物がかかる時を静かに待っている巨大な食虫植物のようにも見える。

それが回転の一定周期に合わせて明滅を繰り返していた。そのうちに、私の網膜のもう一つ上の層に彼の影像が不可触の遠さで刷り込まれた。白い厚壁の上にも彼がうっすらと遍在しているように映っている。

私の腕に体中の熱が集まってきているように感じる。一番初めに引っ張られた腕の付け根の部分がじんじんと痛む。もうハンマーを離してしまいたかったのに、手は麻痺してしまったかのように言うことを聞かない。

ヘカトンケイルは今、私のことを見ているのだろうか。薄闇に彼の顔は伺えない。たかがハンマー一つに踊らされている私の姿は彼の目にどう映っているのだろうか。

その時、遠心分離機にかけられて不純物が澱になって溶液が澄んでいくかのように、回転する私の頭の中にある考えが浮かび上がった。

ギリシャ神話においてヘカトンケイルは、ハンマー投げの様子をもとに創られたのではないか。

ヘカトンケイルが五十の頭と百の腕を持った怪物として描かれているのは、高速で回転する人間のぶれて引き延ばされた身体像を複腕複面の姿をした人非ざる者として捉えたためだと考えられないだろうか。

そんな馬鹿げた話などないと一笑に付したくなるだろうが、人間の知覚体系は我々が思っている以上に個人や属する文化に依存するとされている。

清朝の皇帝はルイ14世の横顔の肖像画を見て、「気の毒に、フランスの王様は顔が半分しかない。」と言ったと聞いたことがある。2000年以上も時を隔てた古代ギリシャの人々に現代日本で生きる我々の認識論を当てはめる方が難しいと私には思える。

また、以前調べたヘシオドスの神統記には、オリュンポスの神々と巨神族ティターンとが戦ったティタノマキアの際に、ゼウスによって解放されたヘカトンケイル達はティターンに大岩を投げつけて攻撃した、という趣旨の記述があったはずだ。ここにハンマー投げのイメージを重ねるのは考えすぎではないだろう。

これはもちろん実証不可能性に無賃乗車した仮説にすぎない。ただ、今ヘカトンケイルからはハンマーを回す自分の姿が百腕に見えているのかもしれないというのが私にとっての大事だった。

彼は初めて鏡像ではない自分の姿を私に見出しているのかもしれない。そう思うと、私はこのままずっと加速を続けてしまいたくなった。この市民競技場だけが摩擦のない世界だったら私の体が焼ききれる前に亜光速へ達することができる。

しかし、純化した世界へ突進する精神とは裏腹に、疲労の限界に達した私の手はさしたる感覚のないままハンマーの柄を宙に離していた。私の身体を包んでいたものが初めから存在していなかったように消えてしまって、私の目は初めてハンマーを追った。

決して飛翔とは呼べないような速度と投射角で空中を移動した後、それは地に着いた。少しばかり転がって、ヘカトンケイルの投げたハンマーより手前で止まった。

何の変哲もないただの直線移動。投げたハンマーは一つだったが、私は直線を接線方向へ動かした昨夜のシミュレーションのことを思い出した。各点は列によって進む方向を定義され、列を変えない。

この動きをうまく集めると拡大していく円の様相を創り出すことができるとは不思議なものだ。ふと足元に目をやるとスニーカーはトラックの上にあった。気づかないうちに投げる前に立っていた円からは3m程も離れていたのだった。

私は道具庫の方を探した。そちらへ足を向けると腿の方に鈍い痛みがきてよろけた。それで前に少しだけ傾いた勢いのまま小走りでその方へ向かった。

気づけば脚、腕から背中まで鉄球をぶつけられたかのように痛い。真上から炙られた空気は喉を通ると急速に冷えて肺を侵すようだった。通路の闇は近づいてもやはりそこに潜む者の姿を隠している。

明るく静謐な世界から逃れてその陰の中に身を消してしまおうと踏み入れた足がなにか重いものに躓いた。それは鈍い橙色のハンマーだった。

今度こそ前のめりになってバランスを失った私の体は、ヘカトンケイルの無数の腕によって抱え込まれた。

日陰に溜まった冷気と彼と接している肌から伝わる熱が混ざりあってその真の体温が読めなかった。ただ、この先の出来事を予感させるだけ、裸の腕は汗に湿っていた。

暗闇に目が慣れて彼の表情がおぼろげながら分かるようになるまで、私たちは同じ体勢を保ったままだった。上目で窺った彼の顔は今日の遠い空の色調がうつってしまったように見えた。

私を支えていた腕の強張りが消え、私の身体が彼にその分沈み込んだ。完全に重心を彼に預けた形となった私の背後からも、数多の手のひらの感触が伝わってきた。

何か凄まじく大きな機械に電源を入れた時のように、彼の百の手はゆっくりと私の身体を愛撫し始めた。

ある手がシャツの上を首筋から胸板へ、胸板から腹へ向かって指を伝わしたと思うとそこを右から左へ這っていく別の手のひらの動きがあり、爪が軽く産毛に触れた苛立たしさがあった矢先にそこは別の手で力強く円を描いてまさぐられた。

彼は蜘蛛が己の巣を張るように、複雑ながら周到な軌跡を幾重にも描いて、来るべきものを待ち構えているようだった。

たしか五月ころだったと思う。その時から会う度にずっと続いているのだった。

何の気なしに会うのだと自分にポーズを取ってみせても、やはり私たちを規定しているのはこの行為なのだ。

回想のうちに眠っていた快感の記憶に触れ、ほんの少しばかり私の身体に蘇ったわななきを彼は見逃さなかった。

ヘカトンケイルは私のズボンと下着を下ろしてしまって、露わになった部分へ十本ほどの手を伸ばした。

支えがないと、私の身体は散逸してしまいそうだった。近くの壁へ両手をつき、それでも足りずに白いコンクリートの床へ膝立ちになった。

目のすぐ横に来たベンチの銀色の足に、藻のように赤い錆が浮いているのが見えた。むき出しの鉄のにおいがした。

壁へ手をついた私を後ろから抱え込むような姿勢をとっていた彼の方を見ることができない。自分自身あられのない顔を見せることでさらなる快感へ身を浸すような淫らな事はしたくなかったのだが、それでも彼の表情を伺いたかった。

人型をしながらも人ではないヘカトンケイルには生殖器がない。彼はいつも私に与えるのみだった。彼の目的が私には読めない。

いや、目的があるのは私の方なのかもしれない。彼の百腕との対話を避けてきたのはいつだって芯の無い私だ。適切な関係性の模索を恐れる私が彼を停留点へと誘っているのだ。

止まず身体全体を包む愛撫によって思考は周縁から痺れていき、甘い霧へ溶けていった。消えない渦というものが本当にあるのだと私は思った。ある波が霧がかった頭の中身を浮きあげて下半身の方へ走りだした。

その瞬間、脳内を切り裂いて、天啓のように数学があらわれた。

結局、最初に思い付いた円と一番単純な直線の二つの場合にしか、私の期待していた挙動は見られないのだった。私は冷えていく頭でそのことを了解した。

作動を止めたヘカトンケイルの腕の幾本かはまだ私の身体を支えていた。やがて一つずつ私を掴んでいた手のひらは離れてゆき、壁に背をもたれさせると前にはしゃがみこんでいるヘカトンケイルの顔があった。

その黒い瞳の奥には二本の腕を床にだらりと下げた私の像が映っている。私は何も言わない彼の目をじっと見つめ返した。美しい図形など二つあればそれで十分だったのだ。

「ヘカトンケイルはなんていう名前なの」と私が呟くと、彼は二本の腕で私の頭を抱えるように包んだ。「なんでもいい」と彼は言った。

鼻腔をついて潮風のように薫った汗は、エーゲ海を望む真っ白な貸家の情景をもたらした。そこは彼の故郷かもしれなかった。

道具庫の入口から光が伸びてきた。雲一つなかった競技場の空を、ムクドリの群れが絡まり合いながら飛んでいた。