八月の下旬に半年ぶりに帰省した。

地元に帰るときは、家族と近況を話し合ったり、中高の友達と久しぶりに再会したりと、大体やることは決まっているだろう。

子どもの頃の記録を漁ってみるというのも、そのありふれた行動のうちの一つである。

故郷を離れる前には見向きもしなかった思い出の品の数々に急に惹かれるようになるのはなぜだろうか。自分の部屋の押し入れを手当たり次第に探してみると、幼かった頃のアルバムや、保育園の記録ノート、小学校の頃のプリントまでもが思っていた以上に沢山出てくる。

その中で、一つの黄緑色の冊子に目が留まった。

「作文フアイル」と題されていることからも分かるように、その冊子には自分が書いた感想文や紹介文などが挟まれていた。

どうやら小学校三年生の頃の作文であるらしい。運動会でがんばったことや、楽しかった校外学習のこと、マラソンの速い走り方、家の小屋にあったリヤカーの紹介、「でも、きまりじゃないか」と言った時の裕一くんの気持ちについて、卵の黄身と白身はどういう風に違うのか、等々、種類に富んだ文章が乱雑にファイリングされている。

そのほとんどについて記憶がなく、自分はこんなことを書いていたのか、と新鮮な気持ちがする。中には現在の私の性質や興味の萌芽を感じられるものもあり、それだけで作文をつける価値があると感じる。

よく文章に気を払ってみると、多分教科書の文を参考にしながら書いているのだろうが、なかなかうまく書けているところもある。

面白がってどんどん読み進めていくと、物語文も書いていたのを見つけた。

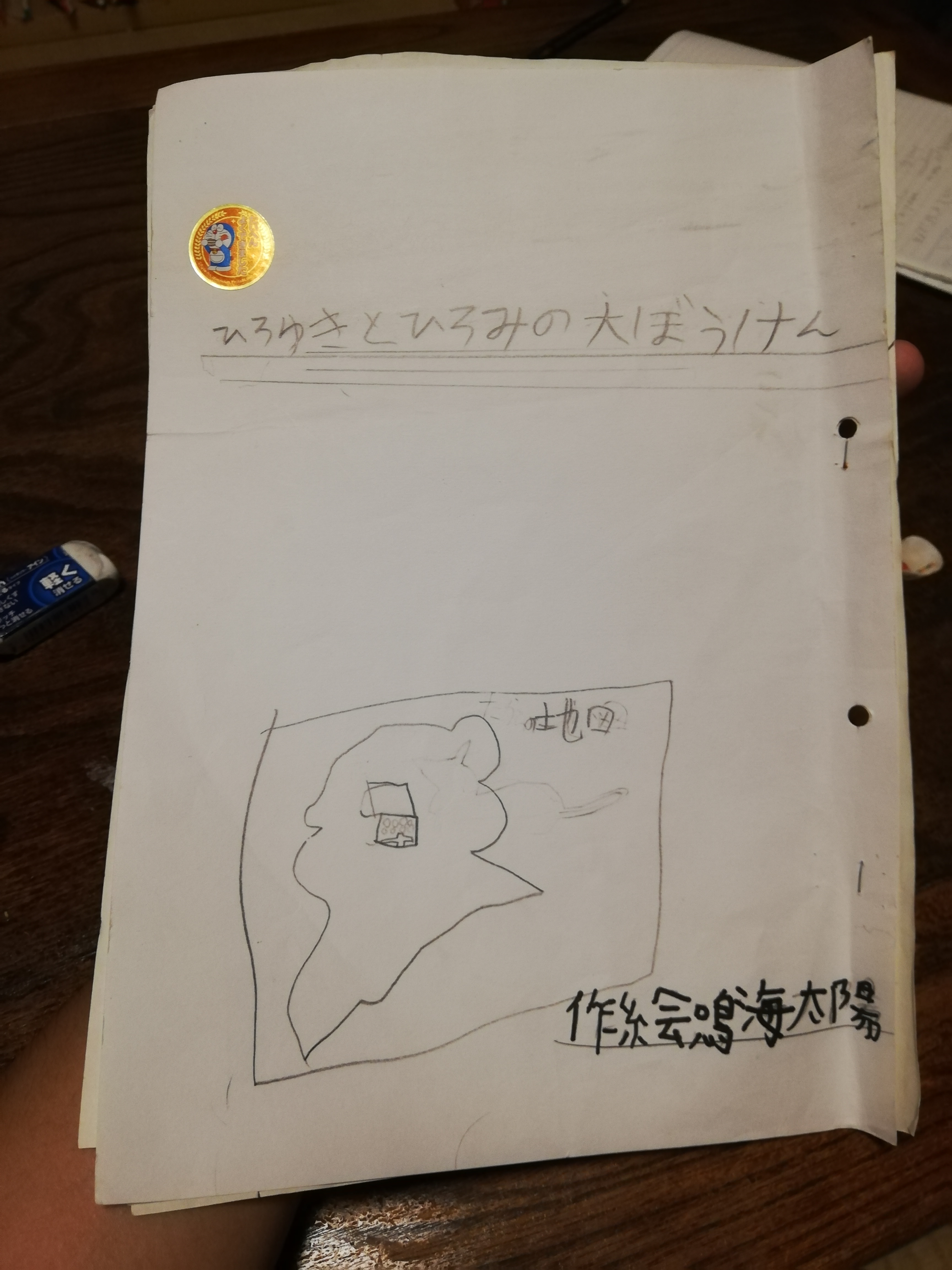

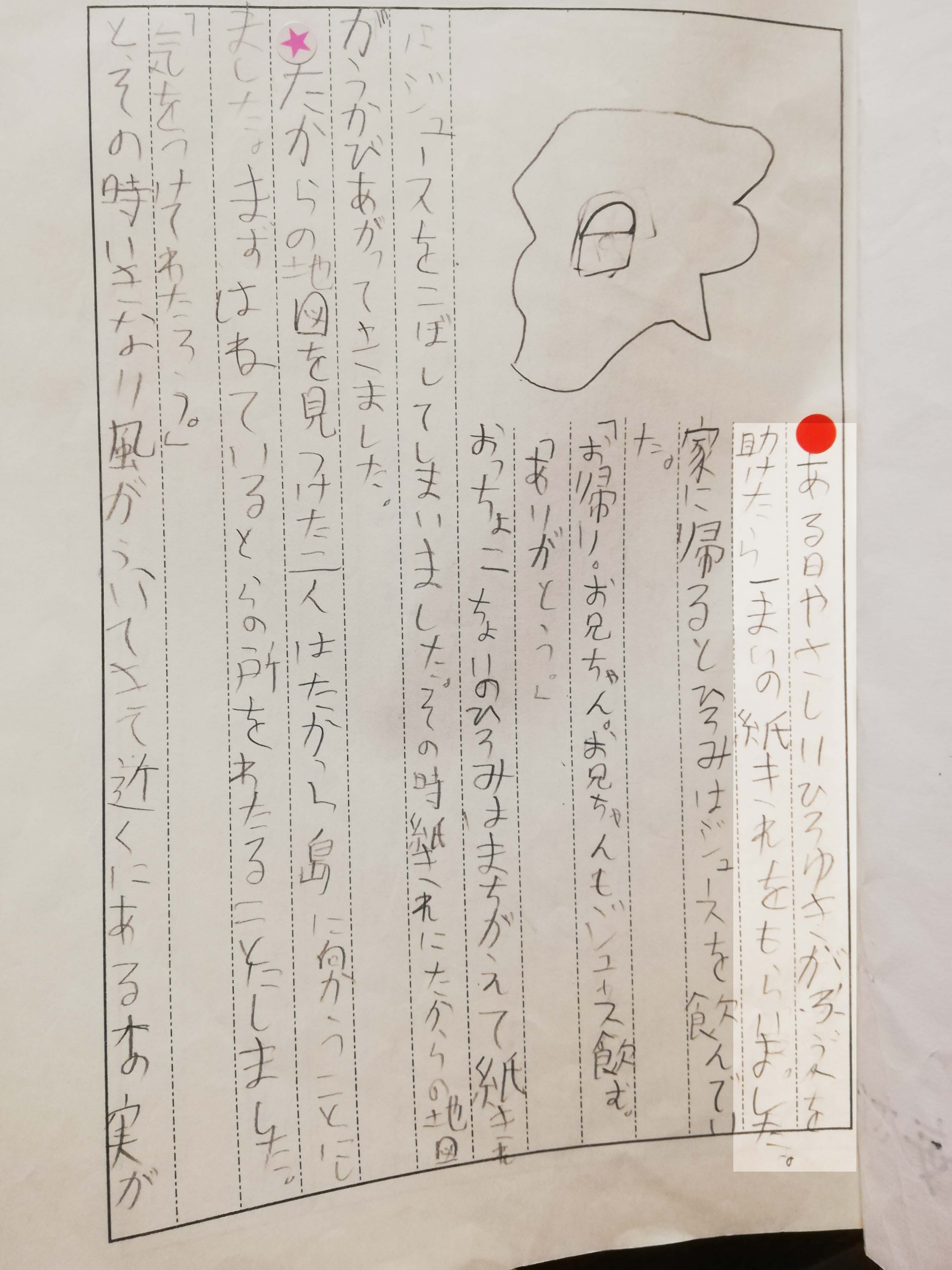

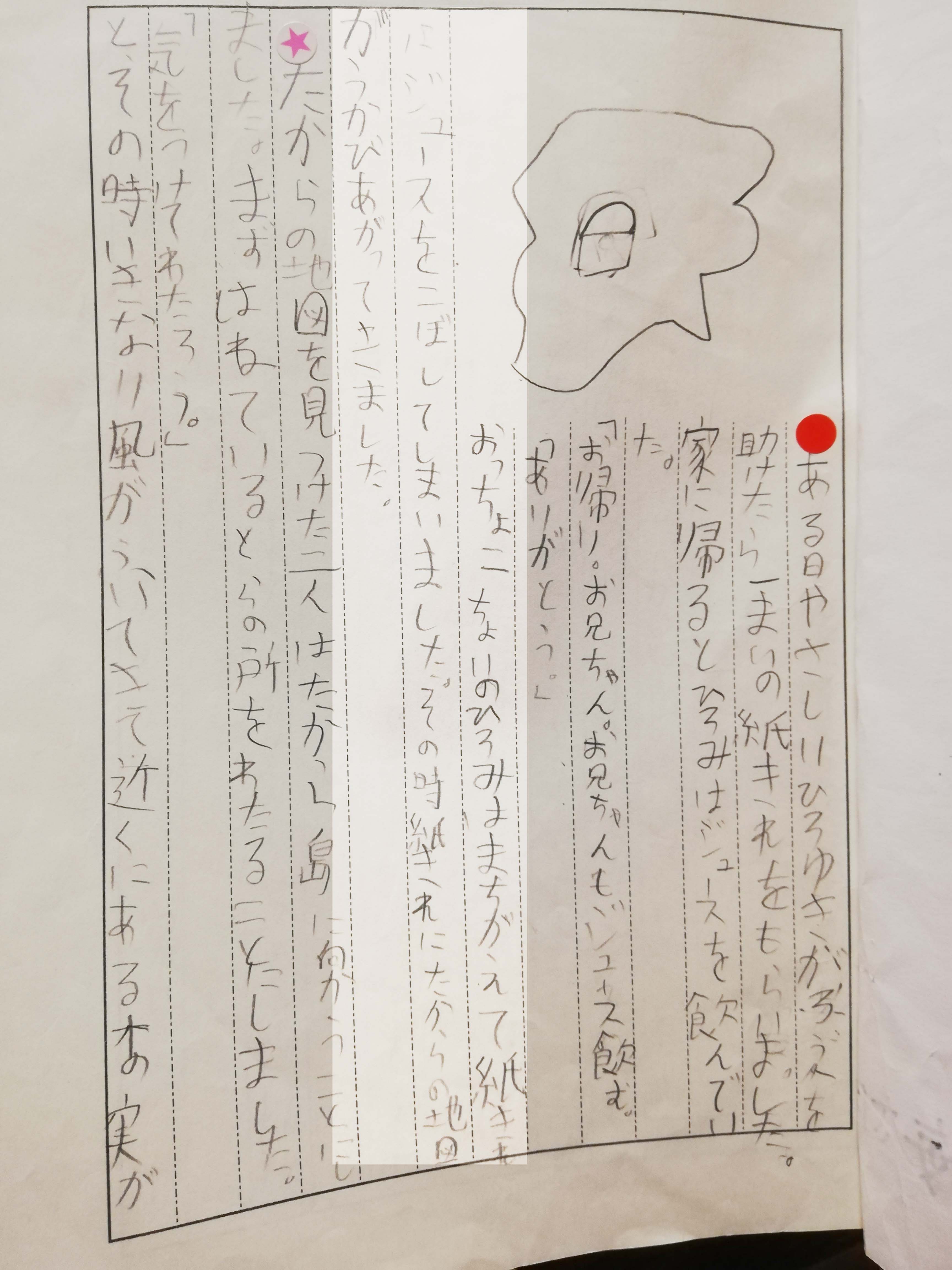

題に「ひろゆきとひろみの大ぼうけん」とあって、ホチキスで綴じられて本のようになっている。

左上にたいへんよくできましたと書かれたドラえもんのシールが貼ってあるが、本当にたいへんよくできているかどうかは定かではない。

ページをめくってみる。

面白い。

読んでいるうちにこちらもどこかに出かけたくなってくるような活力がある。

とは言ってもそれは、子供らしい本能的な感情を直接に描写したことによる原始的な活力ではない。小ぎれいな小説に似て、抑えられた語り口が静かにかき立たせる活力である。

およそ600字、原稿用紙で換算すると1枚半の短い文章であるが、その中でもしっかりとした構造ができている。

これは何なのだ。我ながらこんな素晴らしいものが書けていたのは驚くばかりだ。

しかし、これを読んでいるあなた達はこの作文をどう受け止めているのだろう。

書いた本人だからこのように感銘を受けているのだろうか?

この感激にあなた方は困惑しているのだろうか?

少なくとも小学生の頃は私にもほんとうに才能があったのだろうか?

よく伝わっていないものがあるのだとしたらこの名文について説明させていただきたい。

小学校三年生の頃に書いた物語に十年越しの批評を与えてみよう。

まずはこの文章が書かれた背景について探ってみたい。

作文ファイルをめくると次のような紙が出てきた。

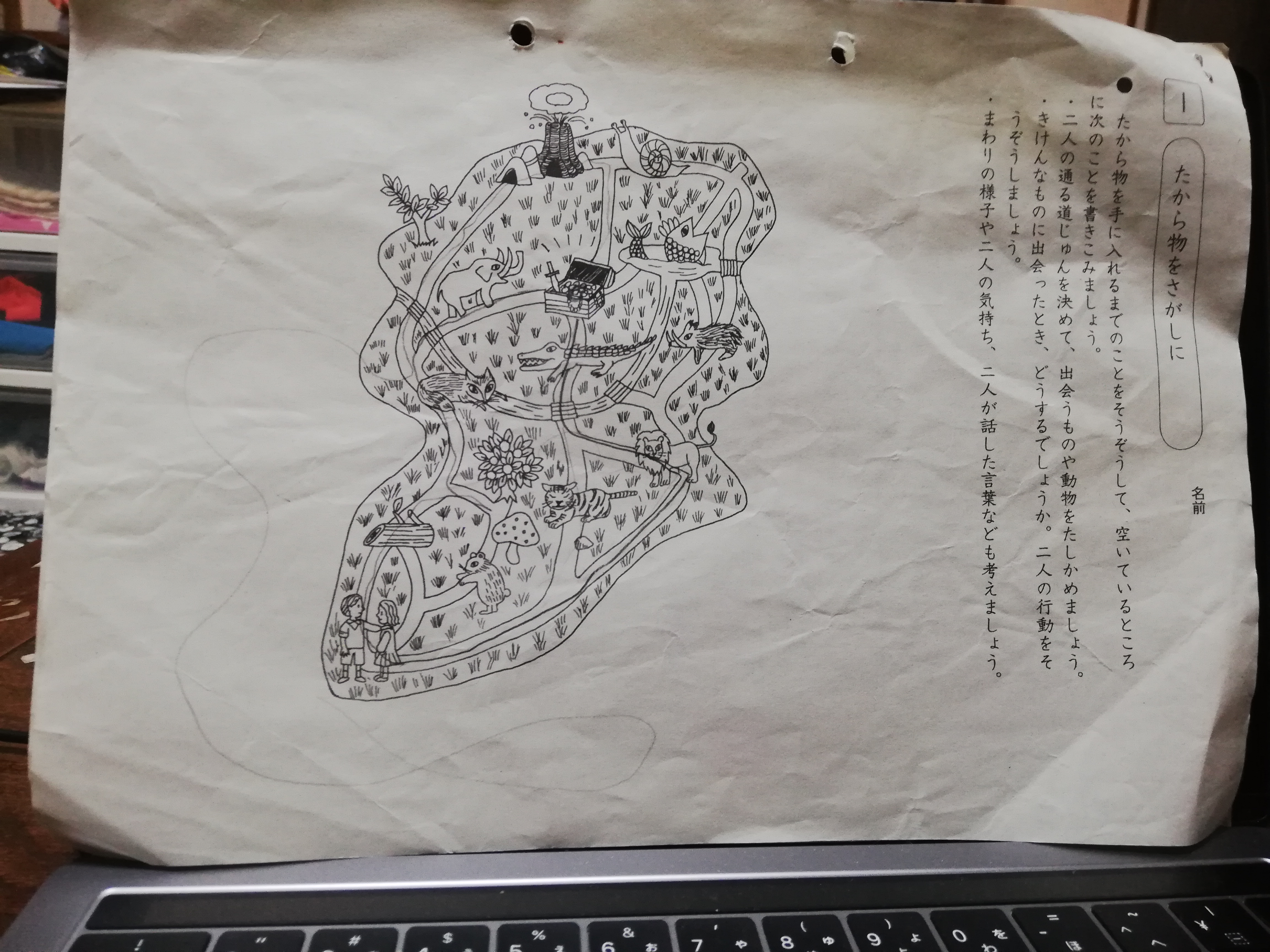

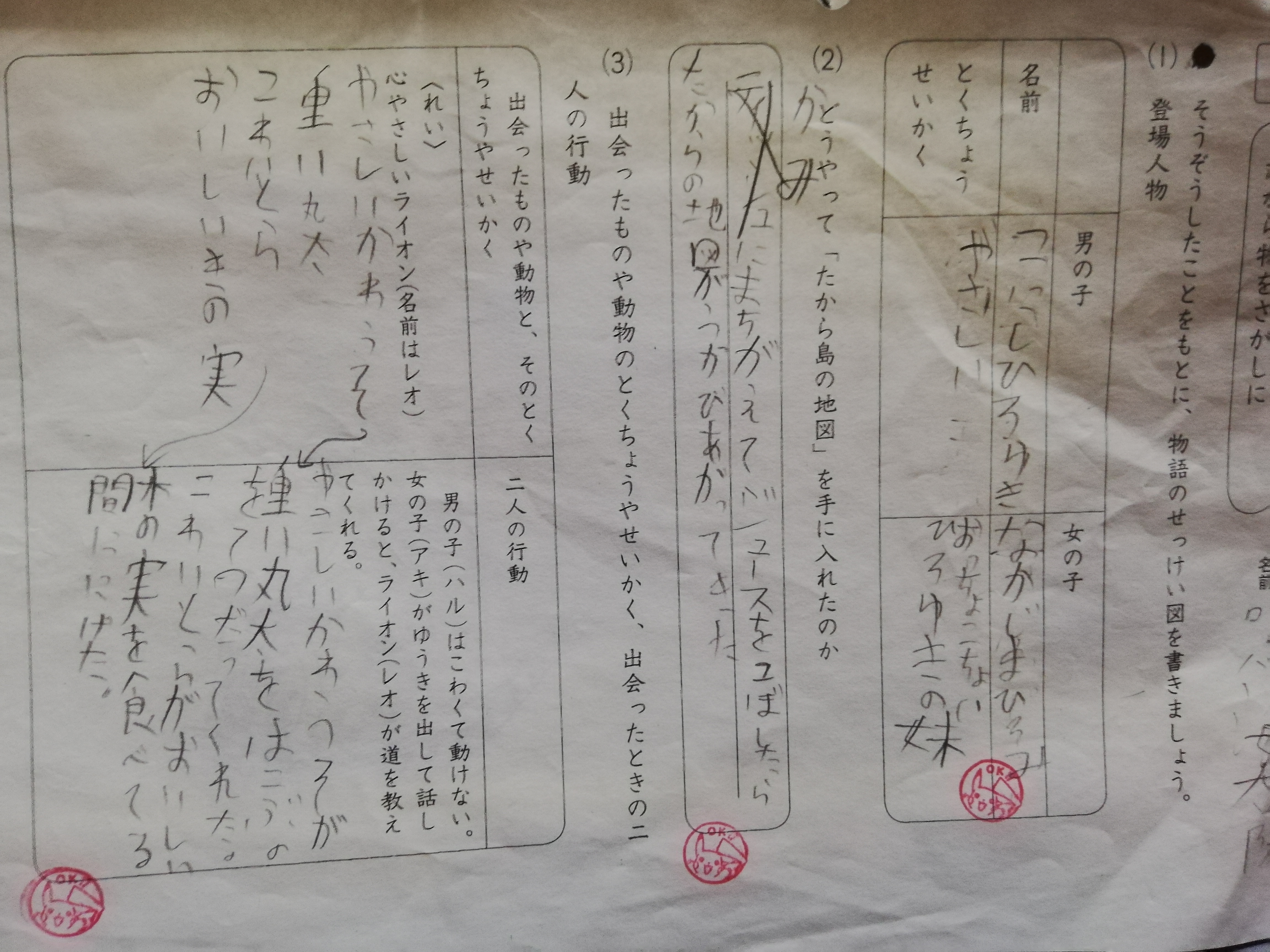

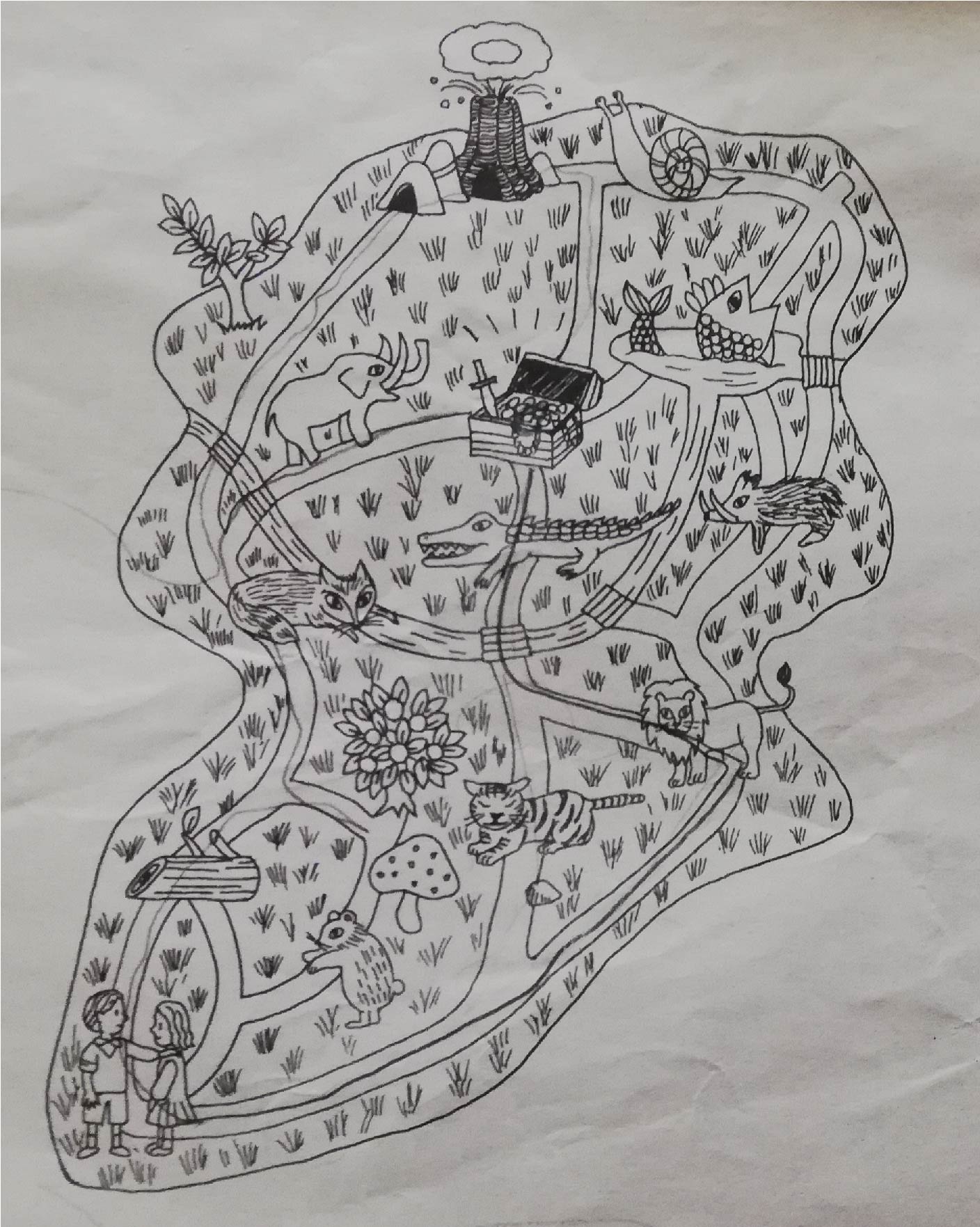

単元名は「たから物をさがしに」。調べてみると「光村図書 国語 三 下」の中の一単元であることが分かった。(参考リンクはこちら)

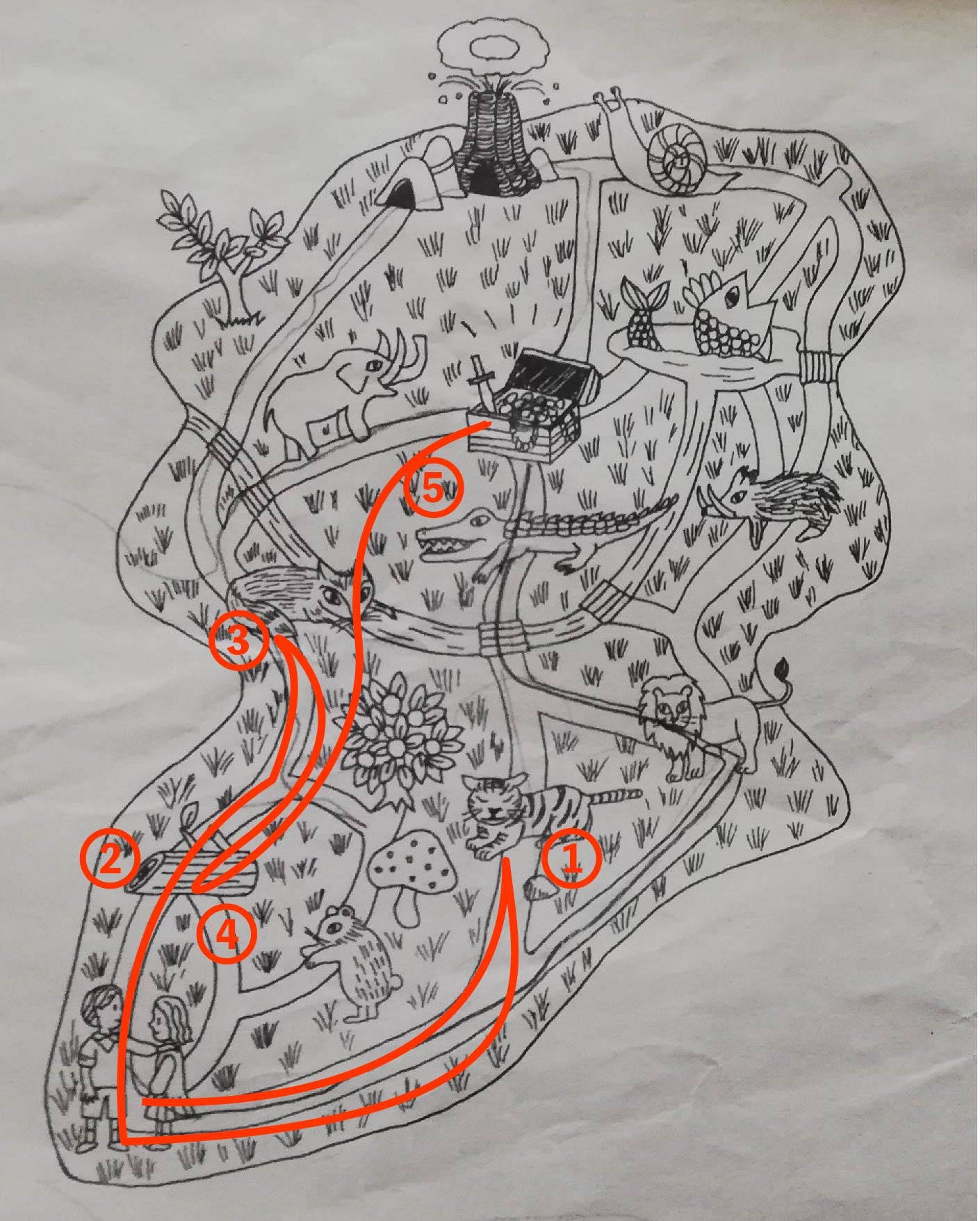

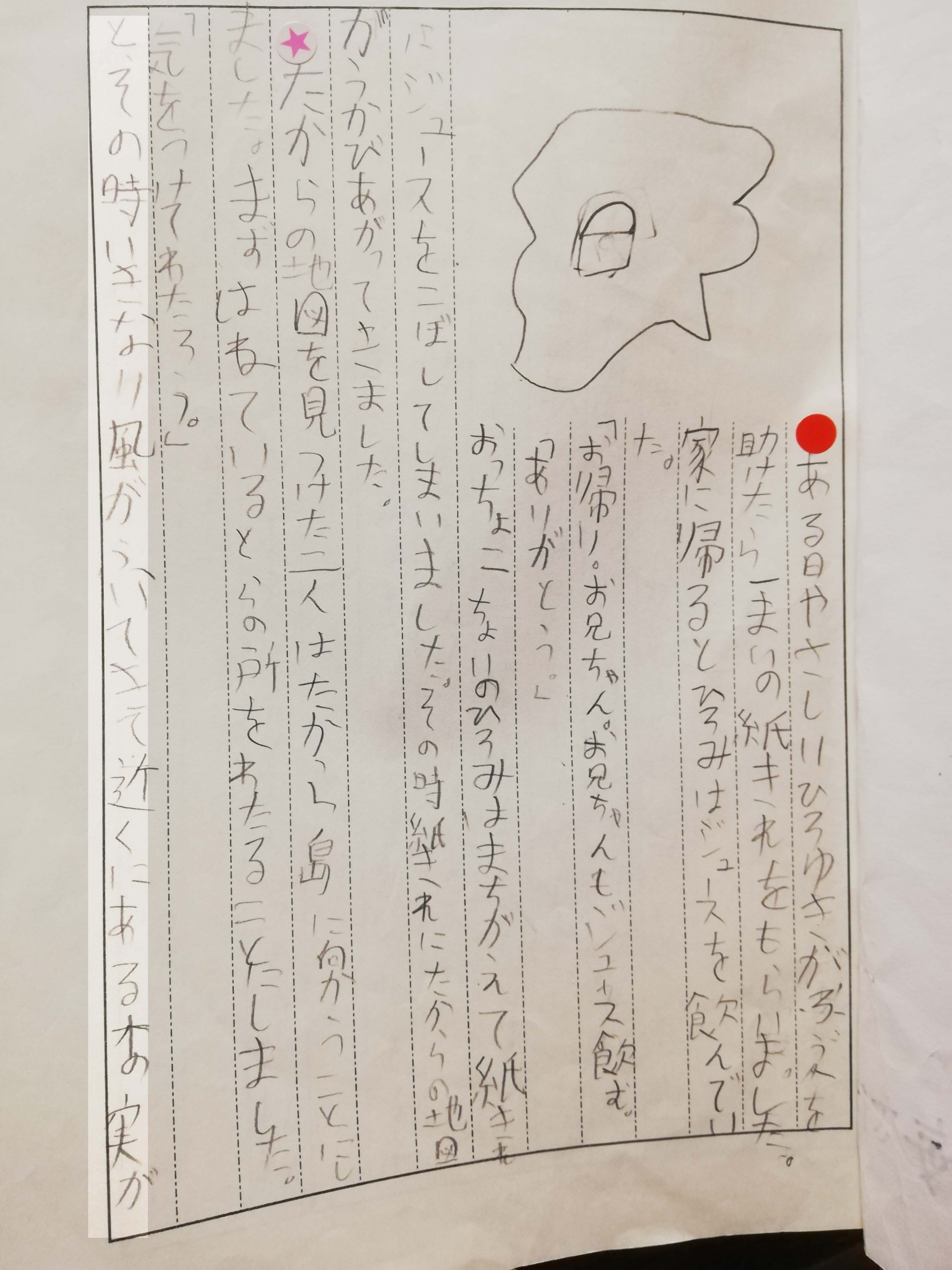

どうやらこの作文は、上記の宝島の絵が与えられて、どのようなルートを通るかを決定し、それに基づいてストーリーを進めていくというルールで書かれたものであるということが分かる。

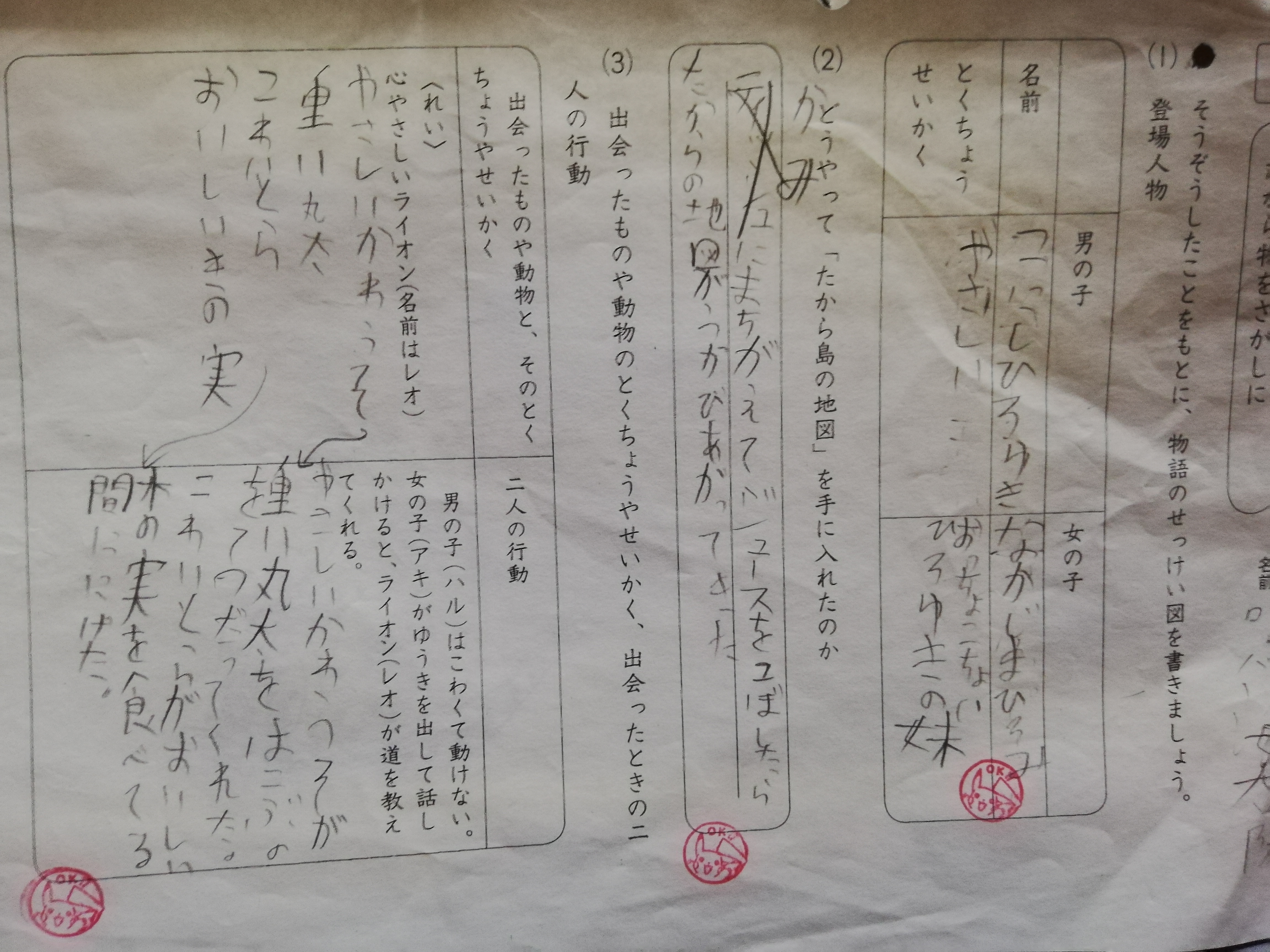

さらには登場人物の名前や特徴、「たから島の地図」の入手経路、遭遇する動物や降りかかる出来事とそれに対する登場人物達の行動もあらかじめ設定しておいてある。

秩序だった文章の理由の一端は、このように事前に物語の進行方向を決めておいてあったためだと言えるだろう。

この設定についてもう少し深く見ていこう。

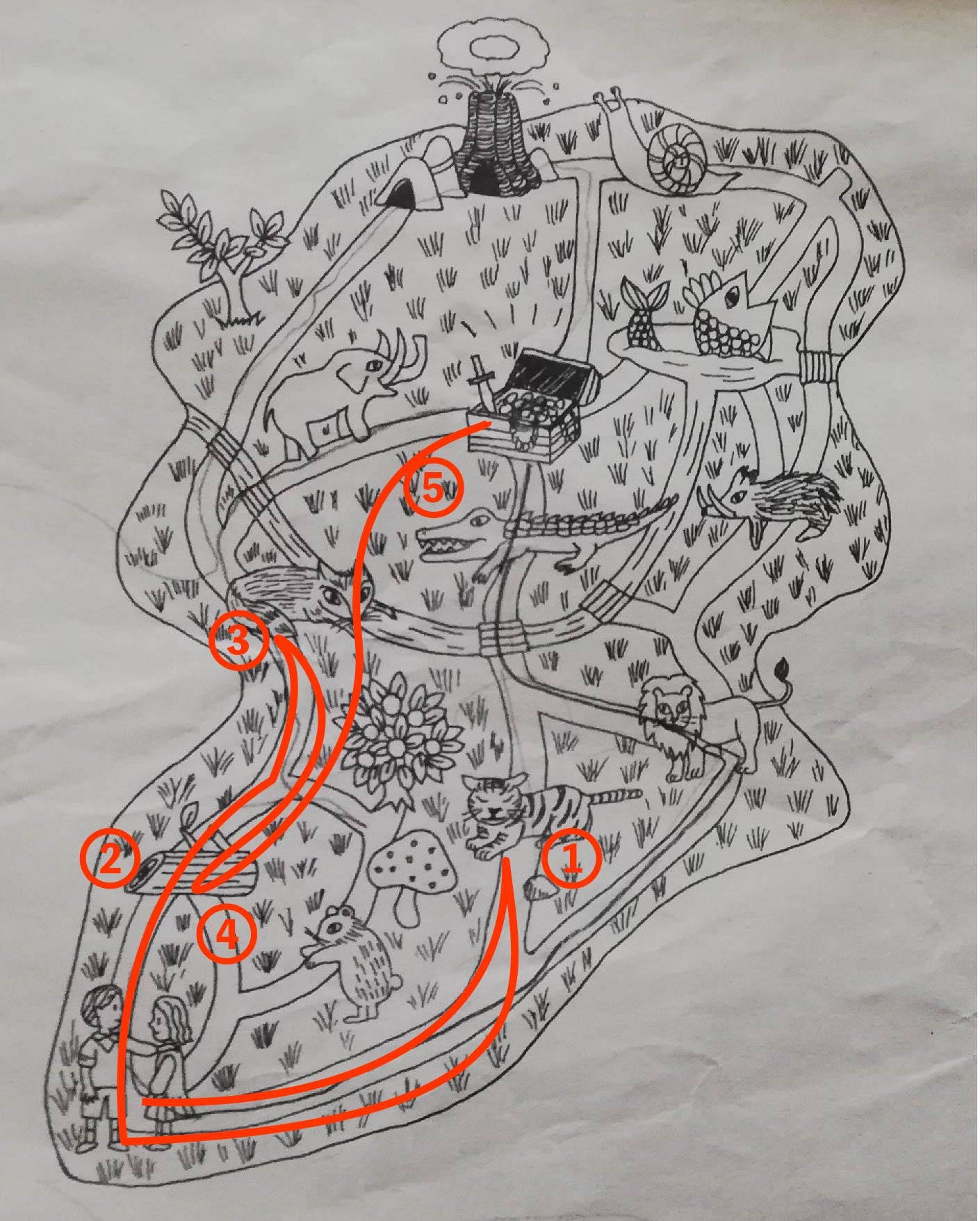

まずはこの宝島で、小学三年生の私はどういうルートを取ることに決めたのか。

作文をあたって宝島で起こった出来事を時系列順にまとめてみることにする。

1.寝ている虎の側を渡ろうとするも起こしてしまい失敗。違う道を通ることにする。

2.丸太の上を通る。

3.かわうそと出会い、道連れになる。

4.丸太を取りに戻って川に橋を作る。

5.ゾウとワニの間を通り抜けて宝物を発見。

これらの記述と設定資料の宝島の地図を照合すると、ひろゆきとひろみは以下のルートを通ったと推察することができる。

このルートはなかなかに特殊であると言える。

行こうとした道を断念し、丸太を取りに戻るために引き返し、地図中にない道を通って宝物にたどり着く。

文字通りの紆余曲折を経ている。このようなルートを選択した理由については物語の内容に関わってくるため、見出し3の全体的な考察で取り扱うことにする。

他の設定についても触れてみたい。

登場人物は男の子が「こにしひろゆき」、女の子が「なかじまひろみ」という名前らしい。(以下、ひろゆき、ひろみと呼ぶことにする。)

9歳の子どもが考えたにしては名前が落ち着いている。古風ですらある。漢字に直すと小西博之と中島博美となり、字面の安定感が凄い。

地元の町内会の会長と副会長だと言われてもなんら不自然のない名前である。

ひろゆきは優しい性格で、ひろみはおっちょこちょいなところがあるひろゆきの妹らしい。

兄妹で名字が違うところに、家族の在り方の多様性への理解があらわれている。

その他、宝島の地図は紙にジュースをこぼしたら地図が浮かび上がってきたことや、優しいかわうそ、怖い虎などと出会うことが設定されているが、ここは本文を取り扱う際に触れるので詳しい説明は省く。

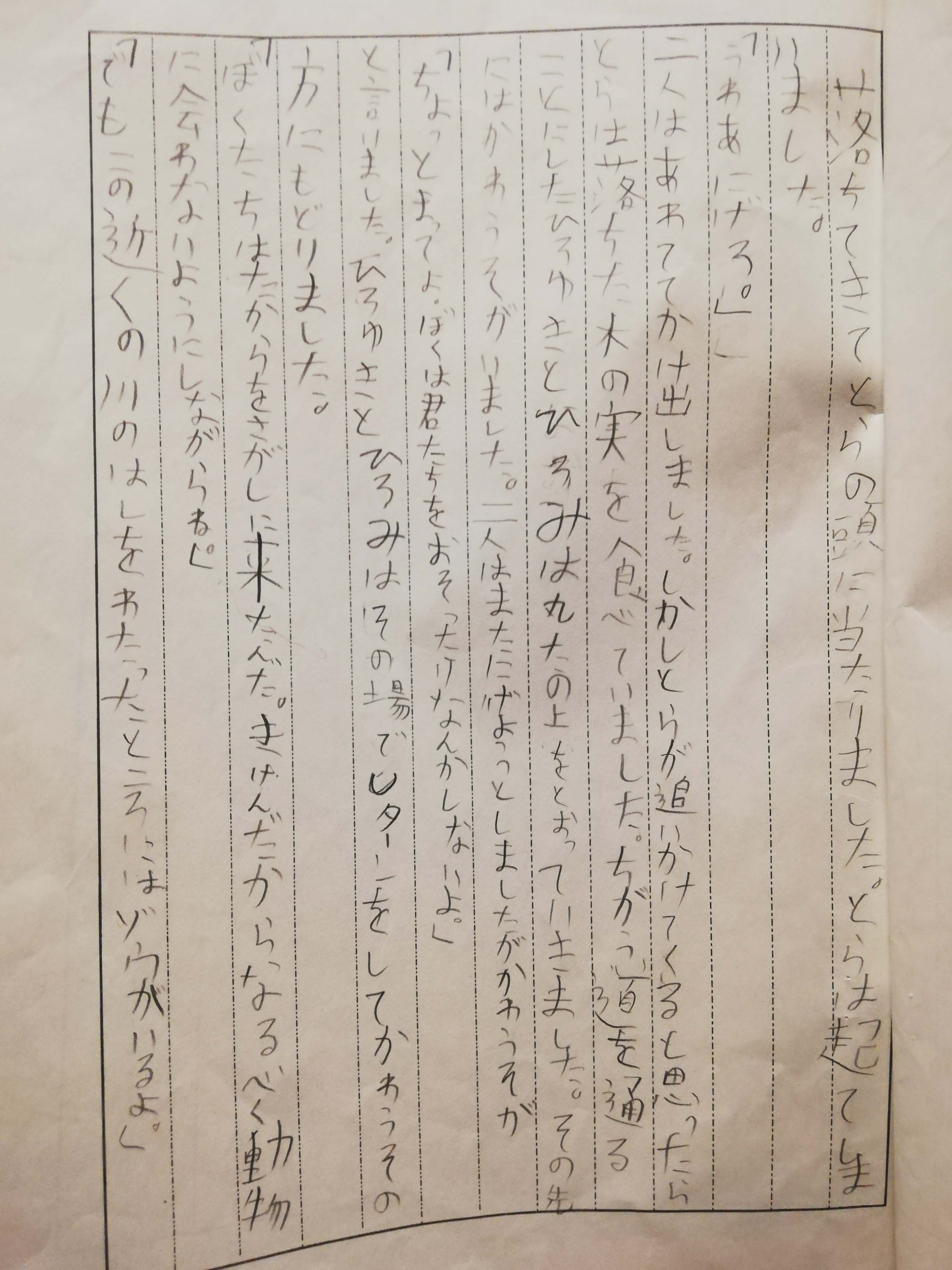

いよいよ本文へと入っていく。まずは部分部分を確認していきたい。

小説に留まらずあらゆる書き物において最も大切な箇所は出だしであると言って良いだろう。メロスは激怒した。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。石炭をば早や積み果てつ。隴西の李徴は博学才穎、ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。

冒頭が最も印象に残り、語り種となる部分で、作家は書きはじめに一番苦心するというのはよく用いられる言説だ。

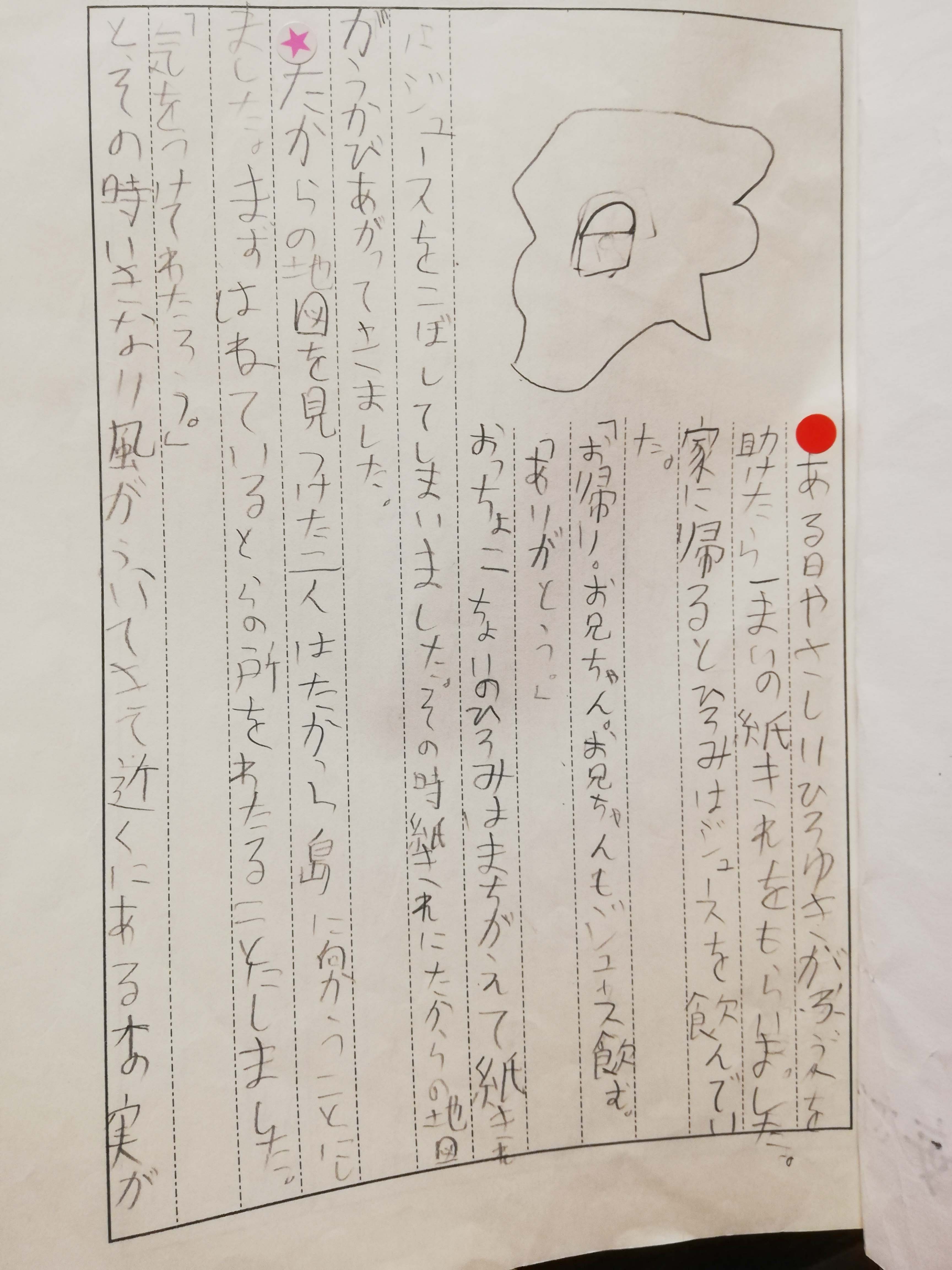

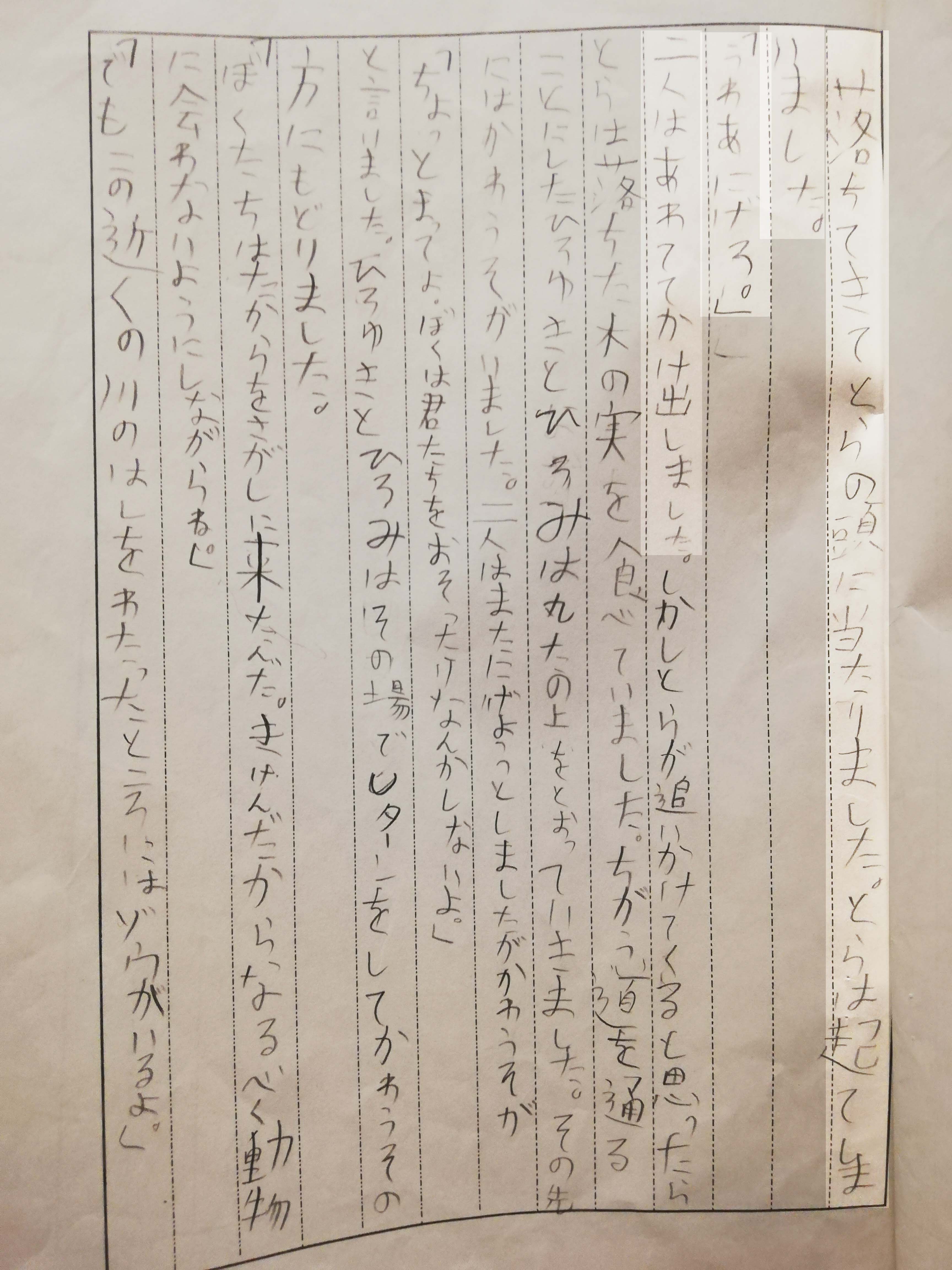

小学生の頃の私に冒頭が肝心だという意識があったかは定かではないが、ひろゆきとひろみの大ぼうけんはこのように始まっている。

文体は素朴であるが、いくつかの工夫が見てとれる。

まず、主人公の一人であるひろゆきの性格がとても印象に残るように描かれている。

ひろゆきのことを優しいと形容し、その後老人を助けたことを描くことで二重の印象付けを施し、この物語の読者は最初の一文で彼の人柄が分かるようになっている。

さらに、この一文は非日常の始まりを静かに告げるものとして、冒険ものというジャンルの作品中で非常に効果的に機能している。

一見ありがちな出来事が起こったように思えるかもしれないが、実はそうではない。

困っている老人を助けたことがある人はいるだろう。しかし、その老人からなんでもない紙切れをもらったことがある人はいないはずだ。

お金をもらっただとか、お菓子をもらったというのでは納得できる。

自らが受けた恩に対するお礼として何か価値のあるものを渡すというのは、社会的に広く見られる行為であり、ここでマルセル・モースの「贈与論」を引いてくるまでもない。

だが、恩返しとして価値のない紙切れを渡すというのは、社会的常識に反している。

「老人を助ける」というのも、「紙切れをもらう」というのも、「老人を助けたらお返しをもらった」というのも、何も違和感のない出来事である。

しかしこれらを組み合わせて、「老人を助けたらお返しに紙切れをもらった」となると、そこに因果関係の違和感が生まれるのだ。

この違和感の加減は非常に絶妙なものだと言える。この違和感は、例えば川上から大きな桃が流れてきた時の違和感とは違う。

川から背丈程もある桃が流れてくるという出来事はそれ自体が現実に即していない。

対して、老人を助けたらお返しに紙切れをもらったというのは、社会的常識からすればおかしなことだが、現実には起こりうるものである。

この、現実とファンタジーの境目にほのかに漂う違和感。これは「静かなる冒険」とでも形容すべき独特の雰囲気を持つ作品の幕開けとして相応しいものと言えるだろう。

次文もなかなかに変わっている。

この作品の中でここだけ、文末が常体になっている。

一般に常体と敬体は混ぜるべきでないとされる。小学校の頃に何度も口酸っぱく言われた経験が誰しもあるだろう。

にもかかわらず、この文で末尾を常体にしたのには、なんらかの理由があると考えられる。

私はそれを以下のように推察した。

この文で、家に帰ったのはひろゆきだが、他のほとんどの部分と違って、主語は明示されていない。

つまりここだけが一人称小説のような書き方になっている。

ひろゆきが語ったことになるので、ここで敬体を用いてはおかしいと判断し、文末を「〜いた」としたのではないだろうか。

そして、一人称視点を持ち出したのは、おそらく読者に没入感を与えるためである。

最初の一文で三人称小説だと思っていた読者の目線を急にひろゆきと同じくすることで、否応なしに物語の世界に入り込ませることができる。

語尾の常体敬体が混ざっている下手な文章だと思われることを気に留めず、実験的な手法でストーリーへの没入感を高める彼のスタイルには感嘆の声を上げざるを得ない。

ここまで書いてきてこのままのペースでいけば非常に膨大な量になってしまうと気づき、もう少し選りすぐろうと思ったが、何とこの次の箇所も凄い。

家に帰ってきたひろゆきにひろみがジュースを勧めた後のシーンである。

ジュースで宝の地図を浮かび上がらせるところで、日常の延長に冒険が待っているというワクワク感が演出できている、斬新な発想である。(FCゲームソフト たけしの挑戦状で宝の地図を水につける以来か。)

また、冒頭の文と同じように、ひろみをおっちょこちょいと形容し、その後にジュースをこぼしてしまうというおっちょこちょいな行動を描写することで、ひろみのキャラクターを二重に印象付けている。

こういったところでの細やかな気配りが名作を生み出すのだ。

しかし、この箇所で面白いのは描写でなく、シナリオの構造にある。

おっちょこちょいのひろみはミスを犯してしまったのだが、そのために宝の地図を手に入れることができた。マイナスに思える性格がプラスに働いている。

さらに物質に注目してみると、ただの紙切れだったものが、宝の地図へと変貌した。無価値なものから価値あるものへの転換が起こった。

つまり、ここでミス->吉事、紙切れ->宝の地図という、無価値->価値転換が二つ同時に行われていることになる。

この立体的な構造の妙が、そのまま作品の深みを与えている。非常に高度なテクニックが駆使されている。

小学校三年生ながら物質面、現象面を多層的に捉え、類比を全く同時に走らせるという至難の業を、なんと開始から100字ほどで行っていることになる。

一体どのような読書経験を積めば、このような物語的立体感覚を養う事ができるのだろうか?我ながら不思議なものだ。

漫画を読むときのことを考えてほしい。

見開きがあって、日本の漫画の場合は大体右上から左下に向かって読み進める。

左ページの一番左下のコマまで読んだ後は、ページをめくって、また右上から読み始める。

漫画を読むとはこの繰り返しである訳だが、読者に、ページをめくらせる、というコストを払わせるには、次が気になると思わせなければならない。

そのためにはどうすればよいのか。最後のコマ、左ページ左下のコマで引きを作るのである。

直後の展開が気になるような状況を描けば、読者は自然とページをめくってくれる。

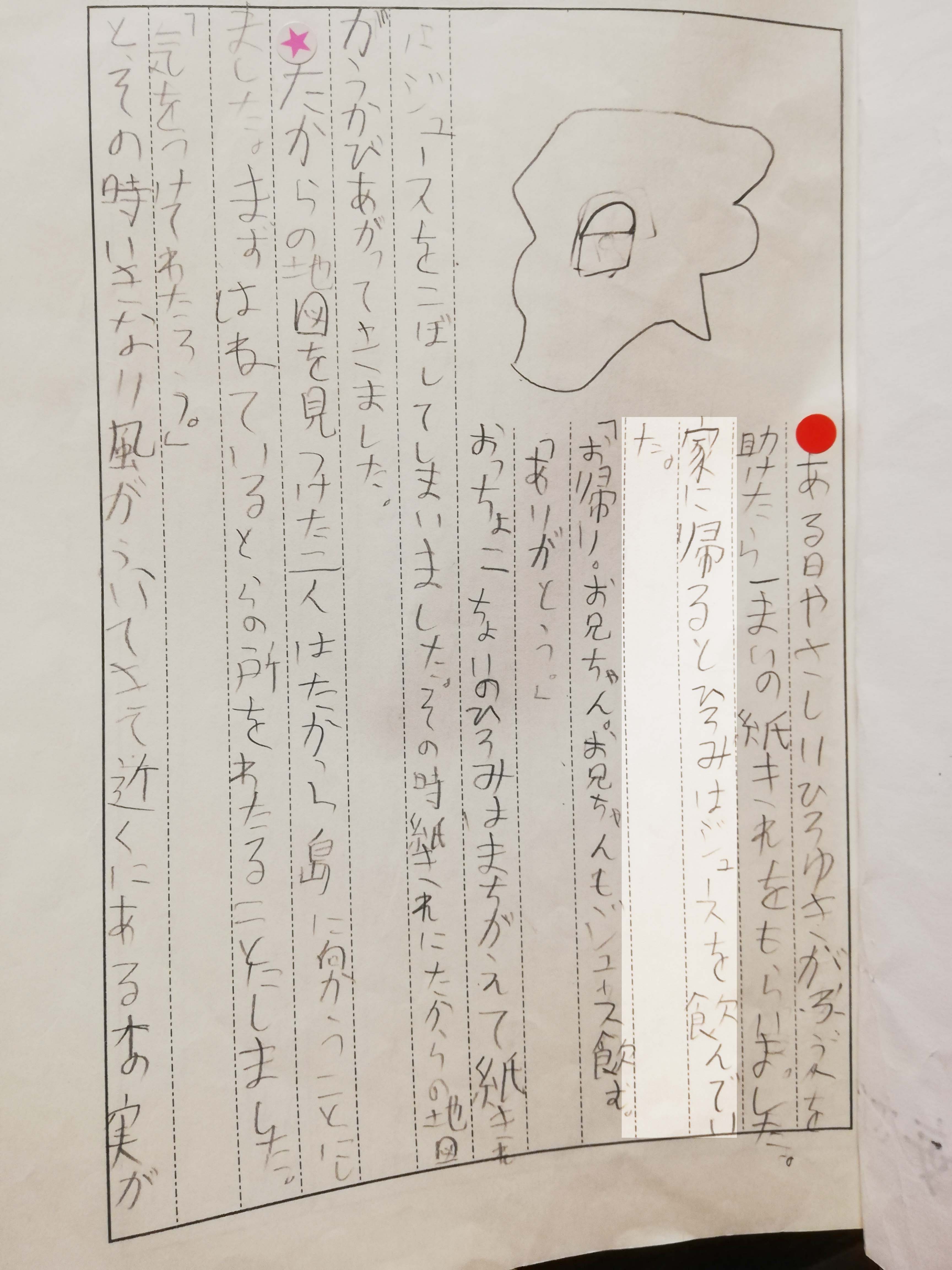

当時九歳の鳴海太陽は、この技法を物語文にも取り入れている。

何もかもが計算ずくの一番興味を誘う場面での絶妙な改頁である。

一般の小説ではこのような手法は用いられることはない。

作家が原稿用紙かワープロソフトかを使って原稿を仕上げると、出版社が自社のフレームや版に従ってそれを紙に流し込んでいく。本が出来上がる。

この近代的出版システムのフローの中で、作家は出版社側の紙面作成アルゴリズムには原則としてアクセスできない。

よって作家は、「ここで盛り上がる場面が来るからその前でページを跨ぐように調整しよう」などとは考えることすらできないようになっているのだ。

しかし、今回の創作活動では、原稿を作るステップと製本するステップが分離されていない。あたかも漫画家がストーリーとコマ割りを同時にネームとして作成するように。

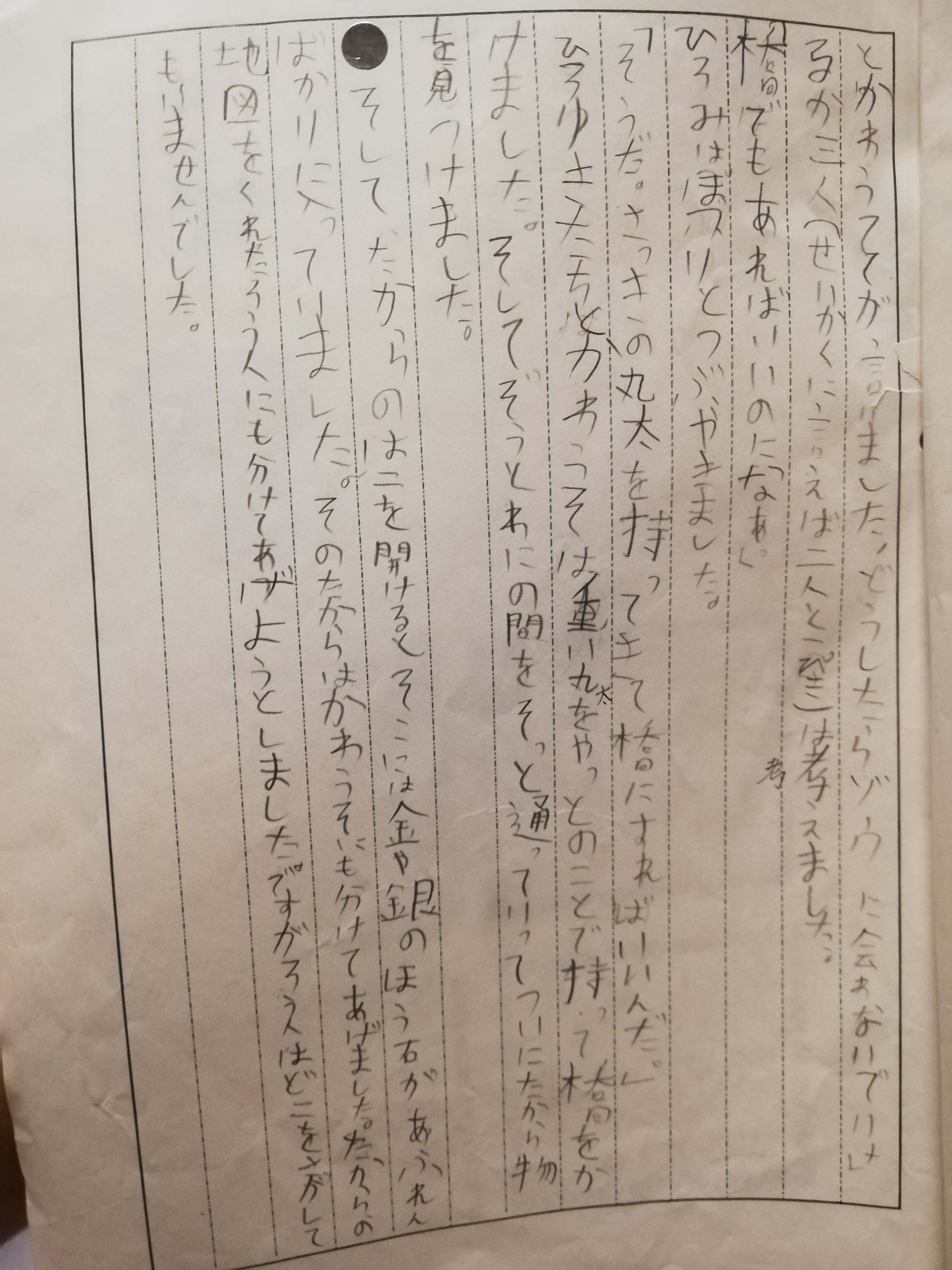

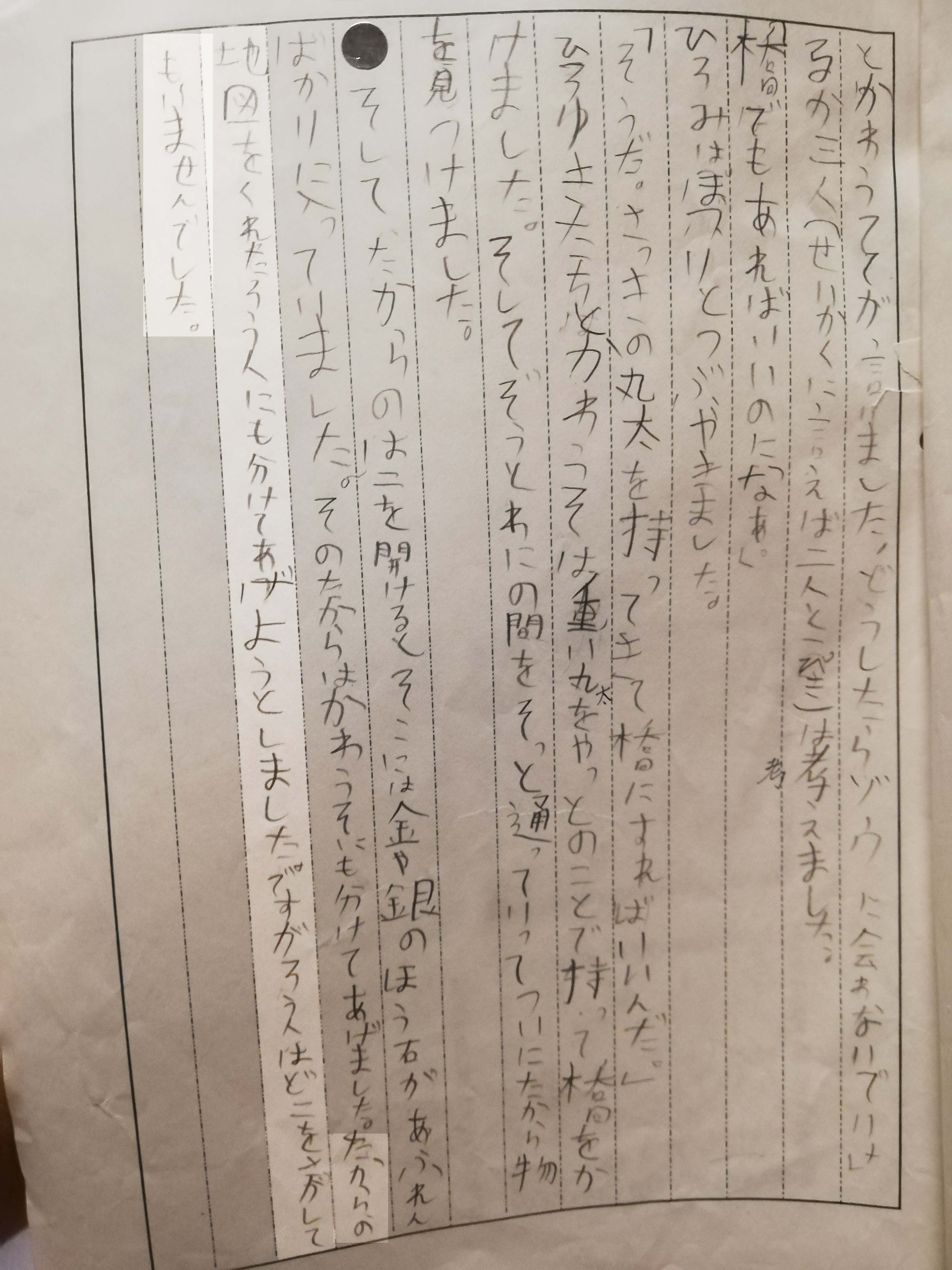

彼はこの特徴を見逃さなかった。とある絶海の孤島、両主人公が眠れる虎を前にして静寂が張り詰める。死が、鼻の先にある。

そこへ一陣の風が吹き抜ける。気流はひろゆきの額の汗を冷ましたかと思うと、側にあった木々を揺らし、生っていた実を落とす。

直下には虎。二、三粒が当たる。開かれた眼には琥珀のような煌めきが宿っている。

この、作中で最も危機にさらされる場面で、改頁が行われている。

まったくもって見事としか言いようがない。おそらく、メディアの特徴を察知して、見合った表現方法を適用する彼の能力は、彼が小説のみならず、絵本、そして漫画と、様々なジャンルの本を読んでいたために養われたのではなかろうか。

文体も面白い。最初の一文では、読点を挟まずに風が吹いてから木の実が落ちて虎に当たるまでを書き抜いている。

長い一文になっていることで一瞬の出来事がスローモーションのように感じられる。少し読みにくいところにもひろゆきとひろみの混乱が現れている。

その後の文は短く切られており、スピード感、緊迫感が出ている。生命の危機に直面した場面での心理・行動がまったく逆の二つの方法で的確に表現されている。

非常に残念だが、まだ全体的な考察も残っており、紙面の都合上これ以上細部について考察することはできない。残りの箇所もぜひ読みこんでほしい。

細部の読解によって文章に対する9歳の頃の私の細やかな心配りが明らかになったところで、今度はもっと広い視点からこの作品について分析してみよう。

「ひろゆきとひろみの大ぼうけん」の全体像を見渡した時に最も興味深いのは、冒険ものというジャンルに反して、盛り上がりに欠けるところにある。

虎は襲ってこない。カワウソとは冷静に話し合い協力関係を築く。ゾウとワニには関わらないようにする。大冒険と銘打っておきながら、特にこれといった見せ場がないとさえ思える。

この傾向は通常の物語において一番の盛り上がりとなる最後の場面でも見られる。

細部の読解のパートで、冒頭で助けた老人から紙切れをもらうという微妙な違和感を描くことで静かなる冒険の予感を演出していると書いた。

この老人への言及が最後にも出てくる。

通常の構成なら、宝を手に入れた時点で主人公の喜びは最高潮に達し、そこで終わりとなるか、その後豊かに暮らしたというハッピーな後日談を挟むかとなるだろう。

しかし、この作品では、最初にしか出てこない謎の老人の行方について語られるところでラストとなっている。

こうすることによって、目標を達成して上がったボルテージが最初と同じレベルにまで引き下げられ、読後感に謎という要素が際立つ。

この老人は笑ゥせぇるすまんの喪黒福造や、世にも奇妙な物語のタモリのような役割を担っているのである。

鳴海がここまでしてストーリーの起伏を取り払い、冒険を静かなものにしていることには、どのような理由があるのだろうか。

男女問わず子どもというものは英雄譚が好きだ。ヒーロー・ヒロインが自分より大きくて強い相手を正しい力で打ち倒す。

日曜朝の番組を見なくなってからもこのフレームワークは彼らの心を掴んで離さない。

そういった子ども心と呼応してだろうか、この地図でも、どの道を通ろうが猛獣か、噴火の絶えない火山と対峙しなくてはならないことが決定している。

実際に指でなぞってみると分かる。虎・ライオン・ワニ・象・火山と、危険な箇所に突きあたるようになっている。

これはいわば教科書側からの試練である。ペンは剣より強し。汝の創造力を存分にはたらかせ、凶暴な獣に燃え盛る火山に勇猛果敢に挑み、見事財宝を手にするがよい。

子等は慣れないながらに、あの手この手を使ってどうにか試練を攻略する。そうして物語の中では自身が英雄になれることを知り、書くことの楽しみを覚える。

きっと想定されているこんなシナリオを無視して、ひろゆきとひろみはそれといった試練を乗り越えずに宝物を手にする。

彼らが通ったルートをもう一度確認してみよう。

起こしてしまった虎から逃げ、その先でカワウソからも逃げようとし、象とワニに遭遇しないよう、その間に丸太橋を通してすり抜ける。

複雑に思えたルートだったが、危機回避というルールを当てはめると、主人公はきわめて聡明な判断のもとに行動しているということが見えてきたのではないだろうか。

この危機回避を第一に考えたルート取りは偶然の産物ではなく、作者・主人公両方に意識されている。

現に、人を襲うつもりではないと分かったカワウソに、ひろゆきは気障っぽくこう話している。

鳴海太陽は、勧善懲悪英雄譚の誘惑に抗って、主人公らの行動規範にリアリスティックな一つの原則を打ち立てた。曰く、君子危うきに近寄らず。

ここにはまず、何かとつけて強くなれ、立ち向かえと発破をかけたがる「大人」達への冷笑が見てとれる。

あなた方が物語は自由だと言うならば、こちらは自由にあなた方への批判を込めさせていただきますよ、ということなのだろう。

事実、このような教育理念は必ずしも社会を良くするものではない。たくましくなれと言われ様々な試練を受け、見えない難易度調整で成功体験を得続けた結果、大人になってから逃げ方が分からず理不尽に苦しむ人々がどれほど多くいるだろうか。

そういったことへの反感が、対峙を善とする価値観を助長する冒険ものというジャンルの中にひそかに込められている。

のちの彼の屈折した性格に繋がるものがあるという点で研究資料的な価値も大きい。

しかし、こういったシニシズムよりも注目したいのは、彼が抱いていた近代へのアンチテーゼとでも言えるような自然観についてである。

この作品の中では、動物は対峙すべき存在ではない。

人間であるひろゆきとひろみは、他の動物が陣取る場所を無理に越えようとしない。

なるべく彼らの住処を尊重しつつ、時にカワウソのような動物とは対等な協力関係を築き、ともに目的を達成する。

もし、その途中でどうしても彼らの領域を犯さなくてはいけなくなったら、立ち止まって考える。

そして知恵を働かせ、川に丸太をかけるなどして彼らの生活の間をすり抜けて、自分の目標も満たす。

ひろゆきとひろみの冒険過程では、自然の中で生きていくために人間に欠かせない姿勢が描かれている。

そして、さらにその中に、対立存在を打ち倒す悦びとは違う、軽やかなステップで危機をなるべく事前に回避することの面白さがあらわれている。

この面白さ、自然ネットワークの中でできるだけ多くの関係者が良い思いをするように、力に任せた安易な手に走ることなく、知恵を絞って創造的解決を導き出す面白さこそが、何度か述べてきた「静かなる冒険」の魅力なのだ。

自然対人間の構図を離れ、自然の中の存在として生きる。

噴出する環境問題に苦しむ現代社会で求められる最も大切なことが、この物語の中に詰まっている。

「ひろゆきとひろみの大ぼうけん」は、素朴ながら実験的な手法も混ざった高度なテクニックが隅々まで行き届いた文体と、自然を対立存在とせずにお互いが良い思いをするために工夫を凝らすことの大切さ、面白さを魅力として持つ、不世出の作品であるということが伝わっただろうか?

また、小学生らしい言葉遣いのみで書かれた誰にでも読めるものとなっているということもこの作品の本質である。説明に熱が入りすぎて読みたくないという方も、本文だけは読んでいただきたい。

自分の家の使われなくなった押入れの奥に、このような名作が埋もれていたとは思いもしなかった。

あなたの家にも、まだ世に知られぬ名作が置いてあるかもしれない。ぜひ探してみてください。